老兵档案

姓名:张洪杰

年龄:88岁

民族:汉族

籍贯:临邑县林子镇西张村

所在部队:冀鲁边军区第二军分区司令部特务营

担任职务:通讯员

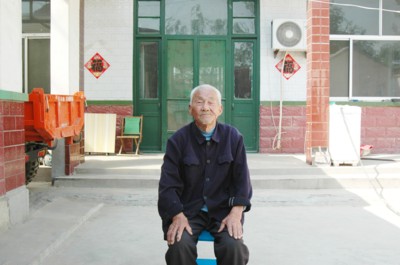

5月15日,记者一行人来到了抗战老兵张洪杰所在的临邑县林子镇西张村。刚进院门,88岁的张洪杰老人就热情地张罗着让座、沏茶。

虽已是耄耋之年,张洪杰依然腿脚利索、声如洪钟。听说我们来寻访抗战老兵,老人有些激动,跟我们讲述起他和父亲的抗战故事。

在张洪杰眼里,父亲张希林是个文质彬彬的书生,给县里几个大户人家当教书先生。变化发生在1938年,家中北屋底下突然多了个地洞,父亲和几个叔叔伯伯经常在里边开会,神神秘秘的,还叮嘱他不许出去乱说。后来,张洪杰才知道这里是党的地下组织,父亲任党小组长,他们以教书作掩护,在郑家镇小张家、大付家、台家等地从事抗日救亡运动,发展党的组织。

1940年正月,这个地下交通站暴露,张希林被捕,经过近一年的营救,直到腊月才被“保释”回家,但被敌人打瞎了一只眼睛。之后,为躲避日军和伪军的搜捕,张希林带着一家老小离开家乡,辗转齐河、济南等地,继续从事党的地下工作。正是在这个时候,张洪杰开始帮父亲送情报,他年纪小,不易被察觉,人也机灵,总是能出色地完成任务,成了父亲的左右手。

1943年,一家人回到了林子镇西张村,张希林担任大宋家抗日高小校长。这期间,他组织破坏了敌人的交通线。1945年,张希林唯一的眼睛又失明了,组织安排他回家休养,由当时的陵县民政部门每月发给50斤小米。1958年,张洪杰考虑到自己已经能赡养父亲,主动放弃了这50斤小米。 1964年,张希林去世。

1945年大反攻前夕,在父亲的支持下,张洪杰正式入伍,成了一名通讯兵,随部队一路从黄河涯打到禹城,见证了抗日战争的胜利。1949年,张洪杰因病退伍后回到家乡,他当过多年的村干部,带领村民挖河治水,动员年轻人参军保家卫国。

如今,张洪杰与小儿子一家生活在一起。 “我们家现在已经有40多口人了,孩子们都很孝顺。 ”张洪杰说,在炮火纷飞的战争年代,自己从没想过还能过上这样的幸福生活。

说起我的抗战故事,就不能不提我的父亲。他叫张希林,是个教书匠,在县里的几个大财主家当老师。父亲字写得好,也很会画画,书生气很足。

被敌人打瞎一只眼睛,父亲没有低头

记得那是1938年,家里的西屋底下突然多了个地洞,父亲和几个叔叔伯伯经常进进出出。那时父亲就已加入中国共产党,并担任小组长,副组长是陵县神头镇小高家村的王玉阁,通讯员是陵县滋镇罗院的李成林,我家就是党的地下交通站。

对于父亲的抗日活动,年幼的我毫不知情,直到1940年正月父亲被逮捕。

日本鬼子把父亲抓到罗院据点,日夜拷打,用尽了老虎凳、辣椒水等酷刑,还打瞎了他的一只眼。但父亲没有向敌人低头,保证了党组织的安全。父亲被捕后,组织上想尽办法营救,家里也卖了宅子、土地,到处打点,直到腊月里才把他保了出来。

回 到 家时,父亲遍体鳞伤,依然处于敌人的严密监视下。父亲回家后的第三天夜里,鬼子往我家扔了手榴弹。

为保护一家人的安全,刚过年,组织上安排我们一家搬到了齐河县张可达村。在那里,父亲卖画,我卖杂面条、冰棍儿维持生计,继续从事党的工作。

举家流亡,我成了父亲的小小交通员

不久,这里的党组织也暴露了,那时我奶奶已经80多岁,多亏了她,带着我和父亲躲到白马山丁家沟,才逃过一劫。

后来,我们一家人在齐河、济南、临邑等地不断搬迁,父亲继续从事党的地下工作。父亲一只眼睛失明后,特征过于明显,传送情报很容易暴露,从1941年开始,我便当起了他的联络员。

每当要执行任务,我就推着卖杂面条的小摊,借着走街串巷地吆喝叫卖,悄悄将情报送出去,经常一天跑几十里地。我年纪小,不容易引起日军和伪军的注意,就算路上遇到盘查,因为原本就卖杂面条,也很容易糊弄过去,因此总能顺利地完成任务。

直到1943年,我们全家才结束了流亡生活,回到西张村,父亲担任大宋家抗日高小校长。这期间,他组织大挖交通沟、地道,破坏敌人的交通线。

1945年,对日大反攻即将开始,地方上动员青年参军,父亲支持我去。这时,父亲的另一只眼睛也失明了,我放心不下,但他说大敌当前,国比家重要,毅然送我上了战场。

战场上,失去了最亲爱的战友

于是,我成了一名通讯兵,跟随队伍从黄河涯一路打到禹城。在战场上送信,总是要到最前线去,我拿着把小马枪,经常是趁敌人火力较弱的时候,打着滚过去。

一次战斗中,我失去了同在通讯班的战友小魏子。那次,领导命令我和小魏子传信前线的连队分头进攻,将敌人的火力撕开一个豁口。得令后,我俩一个往南,一个往北,分别执行命令。没想到这竟是永别,战斗结束后,我才得知小魏子执行完任务后,牺牲在回来的路上。

那时,临邑往南百十里地,分布着大大小小的炮楼,吕家、信家、蒋庄、罗院,都驻有鬼子的据点。每打下一个据点,都有很多像小魏子一样的战友牺牲,正是这些英雄的鲜血,换来了抗日战争的胜利,换来了今天的和平生活。

□本报记者 王倩倩 本报通讯员 隋桂婷 周文彬 夏维波

感谢德州市档案局、临邑县档案局对本文的大力支持