|

王珍珍:把马铃薯种子送上天

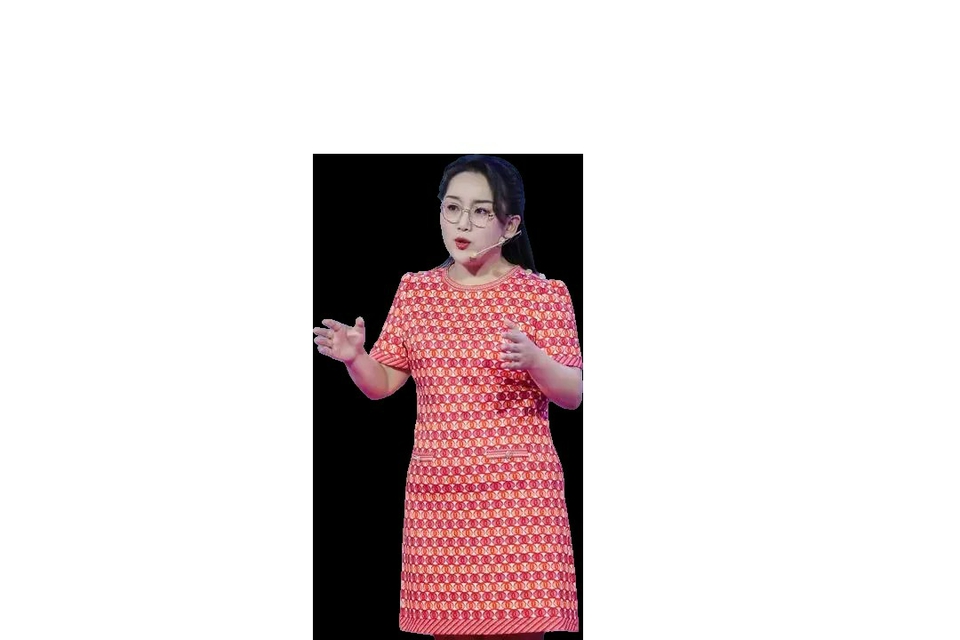

参加《新时代青年说》节目录制

王珍珍(右)察看马铃薯种苗长势

用“航天种”培育的马铃薯喜获丰收 记者胥爱珍 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·王珍珍:把马铃薯种子送上天

|

本文所在版面

【第 03 版:人物】

|

|