|

田野追梦人

——记武城县农民育种专家陶春山

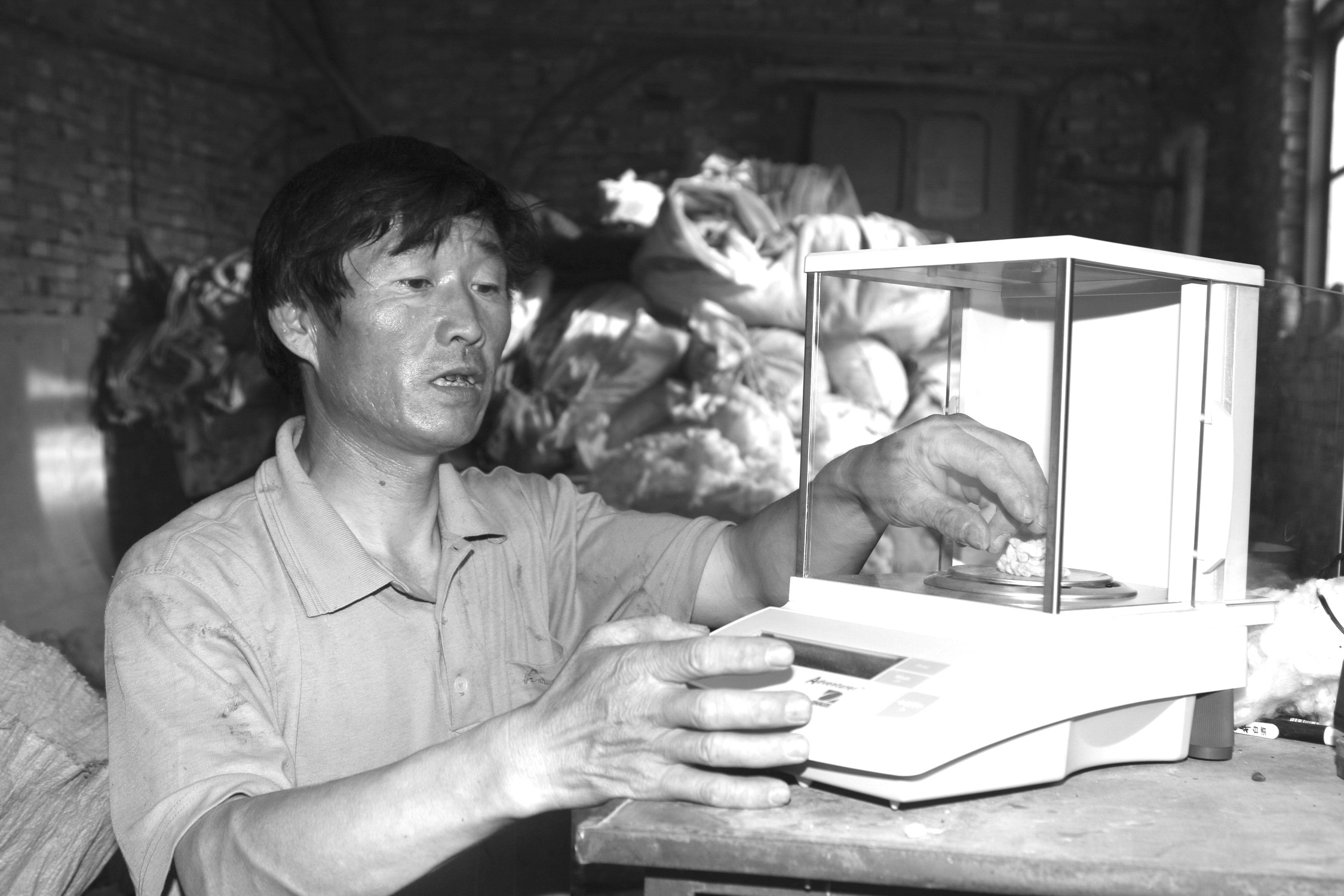

图2:陶春山对培育的新品种进行试验。 一个植棉19亩的农民并不稀罕,可一个植棉19亩,却种了1041种棉花的农民可真少见。一行棉花,每4米,就一个“品种”。他就是武城县武城镇桃店村农民陶春山 。 我们在陶春山的棉田里,看到老陶一边拾掇棉花一边在日记本上密密麻麻地写写画画,憨厚的笑容、黝黑的面庞、甚至显得有些瘦小的身躯,44岁的陶春山给人的印象朴实无华、稳重平和。 20岁那年,陶春山拿到了A本驾照,跑了几年大车,在村里也算小有成就了。走南闯北发现农民种庄稼太不容易了,他想研究出个“金”种子,没有病虫害,让农民多挣钱。从1992年迷上棉花杂交系统选育到现在,老陶这一搏就是16年。 棉花的育种需一次次筛选淘汰试验:杂交、选单株、选株行、做品比试验,再到区试,每个品种从杂交到审定需要10年左右甚至更长的时间,成功率只有千分之一,许多专家都可能终生无“果”。何况一个仅有初中文化的农民。妻子、父母都极力反对。可是老陶硬是凭着那股犟劲、钻劲、韧劲坚持下来。他订阅了《棉花育种学》、《作物遗传学》等杂志和论著,进行系统学习。十几年下来,仅自学笔记就作了100多万字。他准备了3台轧花机、分析天平、台秤、磅秤等。没有容重仪,他就用茶杯和秤代替。没有棉花叶面积测定仪,他就用尺子量每片叶子的长和宽,再用公式算出叶面积。在陶春山的家里放满了棉花样品袋,俨然成了个良种陈列库。在棉花生长的各个关键环节,他总是在田间对材料进行反复、细致地观察与比较。每年选单株时,一天下来,有时累得胳膊都抬不起来。试验地每5天打一次药,几十斤重的药桶子一背起来就得连续工作一两天。烈日炎炎,背上的皮晒脱了一层又一层,手上也是常常磨起血泡。 陶春山遇到的最大难题是缺少亲本材料。为了得到自己做试验用的新种子,这些年他从没有在家安安稳稳过一个农闲季节。从山东省农科院、故城种子站到河北农科院、邯郸农科所、石家庄农科院和中国农科院,陶春山每年都要去几次。一个普通农民,到底吃了多少次闭门羹,他已经记不清了。而令他高兴的是,现在许多专家、博士都和自己成了朋友,去要种子,再也不用傻等了。而且,这些科研院所还不时的给老陶要材料呢。老陶还先后承担了省农科院的“棉花栽培品质的形成与环境条件关系的研究”、“棉花杂交对比试验”等几个课题。 陶春山对棉花育种已经达到了痴迷的地步。16年间,他整理的棉花生长记录原始数据近10万个。经过几百次甚至几千次的反复筛选,他有了自己辛勤的结晶。A339、A199、A309,都是他研究的新品种。老陶把这些“心肝宝贝”都无偿地给了乡亲做棉种,平均每亩增产在在5%以上。由于纤维品质好,每吨皮棉高于一般棉花3000元,亩均增收在100元以上。可老陶由于自家地成了试验田,许多不能形成产量,每年他每亩地损失200元以上。这些年他欠了7万多元钱的帐。 现在老陶已经成立了自己的棉花研究所——瑞星棉花研究所。今年,他的3个新品种就要进行区试和审定。老陶还打算出一本10万字的《棉农技术问答》。老陶相信自己能成功,更希望他培育的种子能够为促进棉农增收起到更大的作用。□本报通讯员 戴树超 何利 牟永来 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·田野追梦人

|

本文所在版面

【第 A5 版:民生民情】

|

|