《墙头记》演出剧照

入选国家级非物质文化遗产

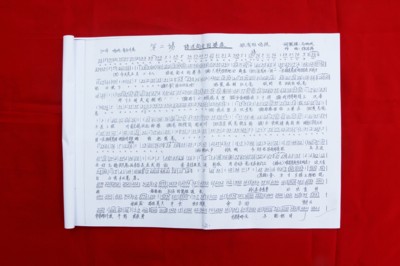

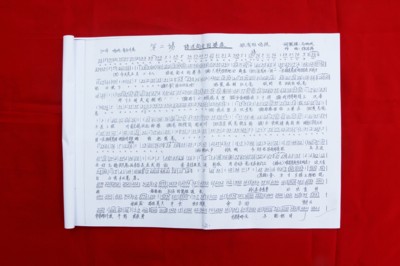

“一勾勾”剧《姊妹易嫁》曲谱

在临邑县档案局,保存有国家非物质文化遗产 “一勾勾”剧种的档案一宗。 “一勾勾”这种流行于德州、聊城、惠民等地的地方剧种,源远流长。

传唱200余年

“一勾勾”由高唐一带的鼓子秧歌衍化而成,演出形式古老,演员多为民间流散艺人,一般利用春冬农闲季节组织演出,乡人常称之为 “锄草班”。

“一勾勾”名字的来源有两个版本:一是说 “一勾勾”的名字来自 “一讴吼”,另一个版本则是,在鲁西北曾有 “听见一勾勾唱,饼子贴在门框上”的说法,形容它动人心魄,能把人们勾住。

“一勾勾”所使用的舞台语言是德州、聊城一带的方言,与普通话相比,除在四声调方面的差异外,在某些字的读音上亦有明显区别,使 “一勾勾”具有了浓厚的地方特色。

清代中叶,临邑一带已有老人们组成的 “一勾勾”班社,并带徒传艺,至今已有200多年历史。约在1830年,杜玉宝、杜玉发在当地就有影响。清末和民国期间这种艺术形式在民间广泛流传。

上世纪50年代初,张志杰、张洪学、焦连坤等人组织起 “一勾勾剧团”,共10余人。 1955年,该剧团代表临邑县参加山东省业余戏曲会演,引起文化部门的重视。 1959年秋,临邑 “一勾勾”剧团正式成立,张志杰任团长,焦连坤任副团长。

从鼎盛到危机

“一勾勾”有传统剧目70多个,代表作有 《东秦》 《西秦》《梁山伯与祝英台》 《三进士》《女附马》等。 1962至1965年间相继排演了现代戏 《洪湖赤卫队》 《巧遇》 《丰收之后》 《夺印》等十几个剧目。

1965年,现代戏 《红梅》参加省会演,剧团的面貌焕然一新,达到了鼎盛时期,创新了流水板、散板、紧拉慢唱等板式,吸取其他剧种的唱腔、曲牌加以融合,大大丰富了 “一勾勾”的音乐表现力。 “一勾勾”剧团的演出深受观众欢迎, 《巧遇》仅在潍坊市就连演15天,场场爆满。

“一勾勾”在流传的过程中还产生了许多老百姓心目中的明星,比如 “三十二坛子醋”焦连坤, “剜心刀子”王力友, “大白桃”赵传喜, “二姑娘”龙传英,每个绰号都代表着演员的演唱和扮角风格。

然而,由于种种原因,部分老艺人离团,演出困难,剧团逐渐陷入困境。 1971年, “一勾勾”剧团与河北梆子剧团合并,成立了京剧团,许多著名演员转行, “一勾勾”剧种开始败落。

老艺术焕发新生机

随着老艺人的谢世,再加上采取的是口授心传的传承方式,没有留下文字记载, “一勾勾”一度濒临失传。

为保护并传承这一独具地方特色的剧种, 2005年8月份,临邑县文体局开始着手研究整理“一勾勾”,并申报国家级非物质文化遗产。 2006年5月20日,“一勾勾”经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,成为德州市唯一获此殊荣的剧种。

遗憾的是,由于多年的断层,能唱 “一勾勾”的人不多了,而且没有职业化的剧团演出了,只是在临邑、齐河、禹城一带的农村,尚有几个业余团体在活动。

为了传承 “一勾勾”,临邑县师范学校多次派出音乐教师民间采风,向老艺人学唱腔,搜集整理有关资料,并成立了 “一勾勾”研究传播中心,排演经典剧目。 “一勾勾”这门老艺术,开始重新焕发生机。