|

我市纺织行业处境维艰

作者:马俊凯

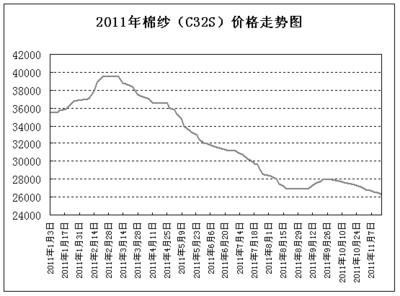

生产一吨纱用棉成本21000元,加上人工、电费、管理费等7500元/吨,成本达28500元/吨,而销售价只有27000元/吨左右,生产一吨纱亏损1500元—— 近期,我市纺织企业棉纱销售不畅,库存增加,开工率下降,整个纺织行业处于亏损状态,处境艰难,一部分企业已处于关门停产边缘。业内人士称,目前纺织企业所处的困境比2008年金融危机时还要严重。 纺企经历冰火两重天 我市既是产棉大市,也是全国重要的纺织基地,全市有纺织企业415家,生产规模500万锭,从业人员10余万人,产能为全省的1/7、全国的1/20。 2010年、2011年对纺织企业来讲,真是冰火两重天。 2010年是纺织企业近10年来日子最好过的一年,因为棉价、纱价持续上涨,皮棉放在仓库里即使不纺成纱,存上几个月也能赚不少钱,纺企老板们乐得都合不上嘴。因此春节前后放心大胆地购进了大量皮棉存在仓库里,少的有两三个月的库存量,多的有五六个月的库存量。没有想到今年3月中旬后,棉价、纱价持续快速下滑,纺织企业生产经营陷入困境,出现严重亏损。 5至7月,我市中小型纺织企业中,80%左右处于停产、限产状态;8至9月,随着棉价企稳回升,棉纱销售有所好转,停产企业陆续复工;进入10月后,纱价随着棉价下滑再次下跌,目前32支纯棉纱主流成交价在26500元/吨左右,较高价在27500元/吨左右,一个多月已下调1500元/吨,比今年2月底最高价时下跌了13000元/吨,降幅达33%。武城县华一集团是一家集棉花收购加工、纺织、榨油于一体的综合型棉花生产企业,集团董事长孟庆顺给记者算了一笔账:以生产32支纯棉纱为例,皮棉进货价19000元/吨,按出纱率1:1.1计算,生产一吨纱用棉成本21000元,加上人工、电费、管理费等7500元/吨,成本达28500元/吨,而销售价只有27000元/吨左右,生产一吨纱亏损1500元。这是按棉价不变算账,如果棉价下跌,亏损还多。孟庆顺表示,目前因下游实际需求相对萎靡,纺纱厂库存不断增加,不少纱厂是半开工,不敢停产,主要是为了留住工人以及维护一些老客户,一旦停产,再开工招工人就费劲了,目前只能硬着头皮坚持。据调查了解,由于纺织下游订单减少、棉价持续下滑,纺织服装行业多处在观望状态,小批量谨慎采购,造成棉纱销售迟缓,库存不断增加,纺企资金周转困难,目前我市中小型纺织企业以短单、小单、快单为主,长单、大单很少,整体开工率不到70%,不少企业处在限产状态。估计下一步随着棉纱库存增加,限产企业会不断增多,一部分企业可能关门停产,甚至破产倒闭。 产量增加需求减少 今年我市受9月中旬连续阴雨天气影响,棉花减产。但全球、全国却是丰收年,资源充裕。据了解,2011年度全球棉花面积增加,产量将达到创纪录的2700万吨,需求量2500万吨左右,供过于求200万吨左右。我国今年棉花面积增加,总产量在730万吨左右,比去年增加60万吨,而需求量略有减少,供需缺口缩小。 目前纺织企业不景气,除了棉花资源充足,造成棉价、纱价下跌外,还有其它几个原因:一是欧美经济疲弱,棉纺织品需求量缩减,国内纺织企业外贸订单减少。近期召开的110届广交会成交数据显示,欧美订单不足,缩减达20%至30%,而且6个月以内的中短单占了八成以上,缺乏长单。二是一部分外贸订单转移到东南亚低成本国家。由于我国劳动力成本和原材料成本逐年上涨,棉纺织品成本不断上升,国际竞争力下降,外贸订单向东南亚一些低成本国家转移。三是化纤产品替代棉花。棉价高于化纤价格,一部分纺织企业改用化纤或其它新型纤维,相应地减少了用棉量。四是工人工资不断上升、电费增加,纺织企业生产成本持续上涨。五是融资成本增加。今年以来,央行多次上调存款准备金率,银行资金趋紧,造成以民间融资为主的中小型纺织企业融资困难、利息成本增加。 纺织业面临新一轮洗牌 目前,整个棉花产业情景比2008年金融危机时还要严峻和复杂。预测今年将是结束纺织业“黄金期”的转折年,一批纺织企业不得不停产或倒闭,纺织业新一轮洗牌难免。 近几年来,以陵县恒丰、富华、宝鼎为代表的纺织企业积极发展高附加值的非棉新型纤维。目前陵县已经拥有规模以上新型纤维纺织企业30余家,产能占全国同行业的30%,产品涵盖了市场上90%以上的品种。新型纤维平均利润率高于10%,是传统纯棉产品的2至4倍。由于新型纤维的大量使用,用棉比降到20%以下,棉价的波动对企业效益影响很小。多年来,国内纺织企业以较低原料成本和人工成本优势占领市场、快速发展,随着国内原棉成本和人工成本的不断上升,这种优势将逐步消失。业内专家认为,目前国内纺织行业产能过剩,必须进行技术改造和结构调整,淘汰落后产能,使产品由低档次、粗放型向高档、精细化转化,并积极研发高附加值的非棉新型纤维,降低用棉比,减少对棉花的依赖。同时纺织企业要努力打造自身品牌,让品牌成为价值与企业文化的载体。 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·我市纺织行业处境维艰

|

本文所在版面

【第 3 版:经济】

|

|