|

宋清渭上将:人民利益高于天

宋清渭,山东陵县人。1944年参加八路军。1945年加入中国共产党。参加了德州、津南、昌潍、济南、淮海、渡江、上海、福州等战役。曾任连指导员、团组织股股长,福州军区组织部副科长兼军区党委秘书,团、师政委,福州军区政治部干部部部长,军副政委、政委,济南军区副政委、政委,军区党委书记。第七届、第九届全国人民代表大会代表、九届全国人大外事委员会副主任委员,党的十四大代表、十四届中央委员。1988年9月被授予中将军衔。1994年5月晋升为上将军衔。1955年被授予三级解放勋章。2003年荣获独立功勋荣誉章。2005年荣获抗日战争胜利60周年纪念章。先后出版 《躬亲实践集》、《学吟记》、《晚晴文思集》、《岁月纪实》等专著。

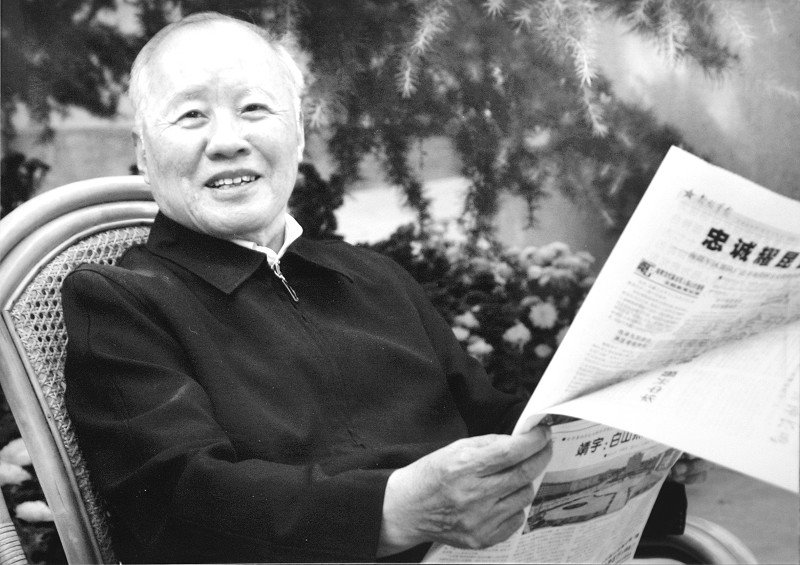

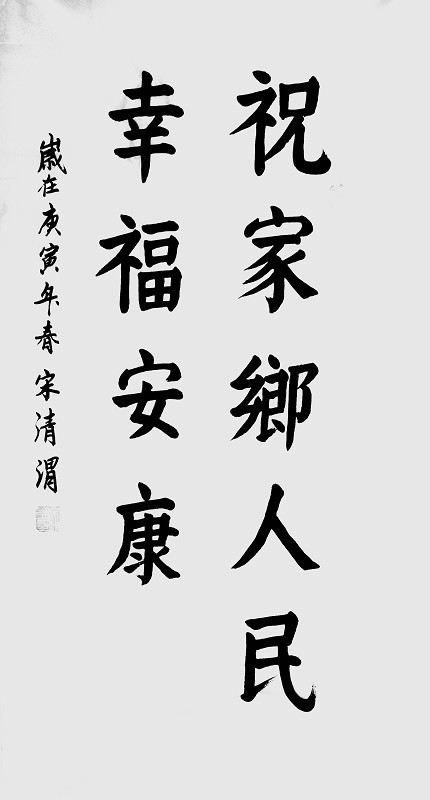

4月1日,宋清渭上将欣然为家乡人民题词。 2010年2月3日,我在济南宋清渭上将的寓所拜访了他,话题集中在 《岁月纪实》这本书上了。 这部45万多字的《岁月纪实》,是宋清渭上将1994年从济南军区政委的岗位上退下来以后,在一无资料可查、二无组织写作班子的情况下,全凭个人的回忆,整理编纂出来的。历经15年,多易其稿。这部书耗去了他15年的心血,这是一部真正意义的将军回忆录。打开这部将军回忆录,从他15岁夜奔青纱帐,寻找八路军,投军入伍,到他驻守福建海防前线37年,又在济南军区工作十几年,金戈铁马60载,戎马生涯大半生,一路走来,身后是一串串坚定扎实的闪光的脚印…… 为人民枪林弹雨闯虎穴 宋清渭,原名宋清湖。1929年3月生,山东陵县人。1944年7月参加革命工作,1945年加入中国共产党。在抗日战争后期和解放战争时期,他先后参加过德州、商河、晏城、津南、昌潍、济南、淮海、渡江、上海、福州等战役战斗。1947年荣立一等功,并先后6次荣立三等功。 在战火纷飞的战争年代,为了人民的解放和幸福,老将军戎马倥偬,九死一生。他说:“我是一个农民子弟,小学五年级辍学,听说八路军有抗日联合中学,就参加了。就在老百姓打谷场院上课,盘腿当椅子,膝盖当课桌。就这样,在部队大学校的培养下,我从一位普通干部提升为指导员、股长、科长等,直到济南军区政委。” 老将军还讲述了他在上海战役时深入虎穴劝降敌人的故事: “1949年5月23日夜,上级命令我们连担任主攻任务,到第二天拂晓前,我们就全部摸到了阵地前沿。敌人发现后,十分惊慌,虽有零星枪声,但没敢贸然组织大规模反抗。这时,我军一面准备进攻,一面组织对敌喊话,开展对敌攻势,劝敌赶快投降。对峙持续了一段时间以后,对面的敌人答话了,说投降可以,但要人过去谈条件。 “当时我们连就埋伏在敌人碉堡下面,为了减少伤亡,我准备带几个人去谈判,于是派通讯员到后边请示营长。营长传来命令是,不准动,不要上敌人的当。营长是个老红军,负过6次伤,很有战斗经验。我虽然感到他的命令有道理,但又认为敌人的动摇似乎是真实的,机会不可错过。我就同几个排长商量,大家也同意我的看法,但都不同意我去谈判。说现在就只有你一个连干部,我们当中谁去都行。我担心派他们去完不成任务,再说,我决定的事情,万一出了问题,我要负责。就当机立断,由我带一个班去谈判。我指定了临时代理人,让他们严密监视,敌人若开枪,就马上实施火力压制,掩护我们攻击敌人指挥所,趁势武力解决。若敌人同意投降,看到我们一挥手,就形成战斗队形向敌靠近。随后,我带着一个班,成三角队形前进到敌人的前沿指挥所。 “敌前沿指挥所设在一个简易的掩蔽部里,敌人一个中校团副在这儿指挥,姓黄,中等个,是个胖子。我们冲击敌指挥所时,他们好像正在开会研究什么,但可以看出军心已经涣散,毫无主张,惶惶不安。我们的战士手持冲锋枪迅速占据有利位置后,我对黄团副讲了战局态势,讲了我军的政策,并晓以利害,促其投降,要他命令部队把枪原地放下,到北边稻田地里会合,保证予以优待,保证他们的生命安全。当时几个国民党军官七嘴八舌地问我:‘你说的话算不算数,你能不能保证我们的生命安全?’我坚定地回答:‘你们尽管放心,我们是共产党领导的人民解放军,向来是说话算数的,但你们必须立即放下武器。’黄团副给各守备点打电话,命令他们原地放下武器,全部到北边稻田集合。我一挥手,战士们一下子扑了上来,一边收缴武器,一边押着俘虏往外走。从交通壕和几个地堡里大约赶出来有三四百人。正在这时,敌阵地后方一个洼地里突然射来一阵密集的火力,一下子打伤我军三四个战士。我迅速组织机枪手向敌猛烈射击,压住了敌人的火力,与后面赶来的兄弟连队一起消灭了这股顽敌。随后,敌二线阵地很快被我军全部占领。” 宋清渭将军回忆起这段历史,至今也难以抑制一种豪情:“虽然当时我没有执行营长的命令,但战后他还是表扬了我,说我有胆略、有办法、机智勇敢、战果很大,打得不错,还给我们连记了集体三等功。” 这大概是宋清渭上将戎马生涯中最富有传奇色彩的一个篇章。 守海防不顾小家为国家 我和他谈起 《岁月纪实》中有一章记述了他当团政委时一个非常感人的故事,老将军仰了仰头,眼睛里似乎有些潮润,思绪又回到那些艰苦奋斗的年月。老将军年轻时候,不留恋舒适的机关生活,主动要求到生活条件艰苦的海岛一线部队工作。1960年前后,国家正处于三年自然灾害时期,盘踞在台湾的蒋介石又叫嚣 “反攻大陆”,宋清渭这时向组织提出到一线部队去工作,准备带兵打仗。这时他已经组织了小家庭,妻子周平在军区总医院工作,还有3个年幼的孩子。他的这个想法得到了妻子的支持,也得到了组织的好评。当时的军区政委刘培善和政治部主任廖海光都很支持他到基层去锻炼培养。廖海光主任亲自找宋清渭谈话,调他到一个海岛守备团当政委。这一去就是6年。海岛上的艰苦生活自不必说,刚刚组建的家庭重担全落在了妻子周平一个人身上。当时最大的孩子5岁,最小的孩子才出生3个月,还雇了一个保姆。一家5口挤在一间13平米的小屋里。最使宋清渭难忘的是,有一次,他从海岛部队到福州开会,刚推开家门,3个孩子一起扑上来,七嘴八舌地向他诉苦。当时妻子周平被军区总院安排去江西修水县稿社教,已经去了半年多。3个没有父母照顾的孩子都瘦得可怜,宋清渭这个在战场上都没有流过泪的鲁北硬汉子,紧紧地把3个孩子搂在怀里,两眼直呆呆地瞪着天花板,心酸的眼泪顺着面颊流下来。过了好一会儿,他才慢慢地对孩子说,爸爸在前线部队工作,有很多重要的事情要做,妈妈在农村搞社教,一时也回不来,你们要好好听阿姨的话,不要调皮,爸爸妈妈一有时间就会回来看你们。这时3个孩子异口同声地喊: “爸爸今天不要走了,和我们在家住一晚上吧。”望着孩子们渴望的眼神,宋清渭不能再流泪,他耐心地对孩子们说,爸爸还有工作,今天不能在家和你们一起住,等爸爸有了时间,一定回来和你们一起住一个晚上。他不敢再做停留,生怕再呆下去自己会真的走不出这个家。他从兜里掏出来平时攒下的几十斤粮票,推开怀里的孩子,大步走出了那个只有13平方米的小屋。回想起这件往事,老将军依旧心情不能平静,他慢慢又像自语地说: “每当想起这件事,我心里就一阵阵难过,觉得欠了孩子们许多……” 宋清渭在走上军和军区高层领导岗位以后,把全部心思都倾注到了人民军队的建设上。改革开放以后的1979年,福建前线部队特别是一些驻侨区的部队又出现了许多新情况和新问题。当时担任某军副政委的宋清渭,8月份从北京政治学院学习刚刚回到军里,放下行李,用3个多月的时间,没有星期天、节假日,跑遍了驻福建、江西两省所属部队的所有连队、海岛、哨所,了解干部战士的思想情况,了解各级政治机关在新形势下思想政治工作的经验和难题。跑完了全军所有的单位后,他手头掌握了大量的第一手资料。回到军里的时候,已经到了11月底。他把这些新情况、新经验、新典型和需要迫切解决的新矛盾,有条有理地向军党委常委作了汇报,并提出新的历史时期,部队思想政治工作必须实行 “三个转变”:从以阶级斗争为纲转变为以四化建设为中心;从以搞政治运动为主转变为以做好经常性思想政治工作为主;从搞空头政治转变为一切从实际出发,坚持实事求是。他还建议召开全军基层政治工作会议,军党委常委同意了这个建议。 1980年10月14日,军基层政治工作会议如期召开,宋清渭代表军党委作了《适应四化建设新形势,加强基层政治思想工作》的报告。田世兴军长作了《怎样当好指导员》的讲话,刘挺柱政委主持会议并做了总结。福州军区党委和机关派员专门参加了这次会议。实践证明,这次军基层政治工作会议抓的非常及时,具有非常重要的现实意义,使部队的政治思想工作克服了无所适从等障碍,更快地转向了正轨,发挥新时期应有的服务和保证作用。 敢直言忠心耿耿永向党 为了人民的利益,宋将军敢于大胆直言,敢于坚持真理,同时也勇于改正错误,主动承担责任。就说这军车不收路桥费的事情吧,真得是得益于宋将军在一次军委召开的重要会议上直言相谏。那是1984年11月,宋清渭作为福州军区某军政委党委书记参加全军整党工作座谈会。当时,杨尚昆、余秋里等军委领导同志出席会议。会上,宋政委在发言中如实地反映了部队建设遇到的一些困难后说:“现在过桥要钱,走路要钱,处处都要钱。我们军每天有数百辆车往返泉州大桥,每辆车通过一次收5元,初步匡算,我们军一年至少要支付50万元以上的路桥费。这些钱哪里去报销呢?军以下单位没有任何机动费用,上级又不给报销,我们怎么办?” 杨尚昆问道:怎么过桥走路还要钱?听了宋清渭的回答后,他说:“你反映的情况很好,军委办公厅要把刚才宋清渭讲的这些情况整理一下,上报军委和中央政治局。” 余秋里同志也称赞说:“这个军政委敢讲真话,他比较实事求是,讲得比较实在,反映的情况很好。我们要提倡这种作风。” 就这样,宋清渭的脱稿发言和军委领导的插话持续了40分钟,会场的气氛非常活跃。两个月后,国务院正式行文通知各省、市、区,军车过桥路一律不收费。 今年年初,当一位慕名采访宋将军的解放军报记者问起这件事的时候,老将军笑笑说:“我只是如实地反映了情况,主要还是中央和军委领导的决策。” 为了人民的利益,宋清渭善于听取各方面的意见和批评。1990年6月,总政治部召开全军干部工作会议,总政领导在讲话时接到下面递上去的一张条子,说济南军区未经请示就超配了一批师职干部。总政领导当场不点名地进行了批评。在事后召开的军区党委常委会上,宋清渭说:“这件事是由我提议实施的,由我向上面作检查。”之后,他两次给总政领导打电话,主动承担责任,作了自我批评。其实,在1989年11月召开的军委扩大会议上,宋清渭建议适当选拔一些年轻的团长、政委进入作战师的班子,引起了与会者的共鸣。他这个建议还刊登在会议简报上,上报军委和中央政治局。这时,宋清渭下决心解决济南军区一些优秀干部保留不住的问题。为此,他向军区党委提议,为解决作战部队师职干部的接茬问题,经过深入了解、严格考察,党委常委研究提拔了20多名优秀团长、政委进入作战师的班子。因为实施之前没有向总政正式请示报告,这才造成了工作被动。事情已经妥善解决,时间也过了十几年,老将军依然十分诚恳地说:“这是我几十年领导工作中很少经历的事情,是个教训。”当宋清渭听说递纸条的那位同志是济南军区机关的一位干部时,他既没有查也没有问。不仅如此,时间不长,还提拔他到一个作战师去任职。这位军报记者了解这一情况后,连声赞叹:“什么叫宽容,什么叫胸怀,什么叫境界,什么叫风范?我找到了答案。” 不停步再为人民立新功 1994年11月,他从济南军区政委的位置上退下来。但他的心始终和他热爱的党、祖国和人民紧紧地联系在一起。1998年3月16日,在北京召开的第九届全国人民代表大会上,他又当选为外事委员会副主任委员。他心里始终装着人民,把满腔的热情倾注到民主政治和民生建设上。 黄河是中华民族的母亲河,可自上世纪70年代以来,却时常面临着“水断(流)、水(污)染、(洪)水患”等严重问题。老将军甩开双脚,三下黄河,走田间、到地头,跑黄河大堤,到沿黄省份调研,掌握了大量第一手资料,他在九届全国人大一次会议上,领衔35名人大代表向大会提交了一份《建议尽快制定<黄河保护法>》的议案。会议之后,他又多次沿河察看污染程度,召开座谈会,听取有关专家的意见,把调研的情况综合整理,又在1999年3月召开的全国人大二次会议上,递交了《关于尽快解决治理黄河污染的建议》,引起了代表们的共鸣。在此基础上,根据调研情况,撰写了《保卫母亲河,为子孙后代留下青山绿水》的长篇文章,发表在《农民日报》、《黄河报》、《中国环境报》等多家报刊上。 他始终关心祖国两岸统一大业。他率团到福建调研,一路走、一路问、一路看、一路思考,深感新形势下境内对台工作力量分散,形不成合力。他写了一封《关于成立中央统一祖国大业驻福建工作委员会的建议》的信送给中央领导,得到了充分肯定。在担任全国人大代表的5年间里,他向代表大会正式提交提案和建议十几份,同时通过书信、电传、分组讨论发言和面谈,直接向中央领导提出事关国家大局的重要建议、意见130多件次,忠实地履行了一个人民代表的职责。 在老将军离职休养的日子里,他并没有停下前进的脚步,他先后担任了全国党建研究会、中国延安精神研究会、毛泽东思想研究会、中国孙子兵法研究会等社团组织的会长、顾问等,撰写了大量的文稿。同时,他还整理出版了《躬亲实践集》、《学吟记》、《晚晴文思集》、《岁月纪实》等书,还每天坚持练习书法,培养高雅的艺术情操。 老将军已年届八旬,但他的人生之路已步入更加高尚的境界。正如他在《岁月纪实》这部书的结尾处所写:“回首人生之路,我时常问自己:究竟什么是做人之本,什么是为官之道?虽然至今也不敢说悟透了,践行了,但至少以上几点应为题中应有之意。如果再浓缩一下,我看大概就是这么几句话:要坚定信念,热爱祖国,忠于人民,崇尚真理,胸怀坦荡,勤学苦干,严于律己,始终与党同心同步。一个人的一生如果能基本处于这种生活状态,虽然十分不容易,但回首往事时,想必也是快慰的、充实的。” 《岁月纪实》表达了宋清渭这位共和国上将忠于党和国家,热爱人民军队的一颗滚烫的心,表达了这位农民出身的高级将领忧国忧民的赤子情怀。 会见就要结束了,我紧紧拉着老将军老首长的手,在心底默默地祝福他永远年轻、永远快乐。(作者系平原县人大常委会原主任 □刘庆民) |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·宋清渭上将:人民利益高于天

|

本文所在版面

【第 5 版:人物】

|

|