|

历史上,德州曾九易其名,六移其地,各种因素的综合影响,塑造了德州民风的多元性——

影响德州民风的三大历史因素

□本报特约撰稿人 王德胜

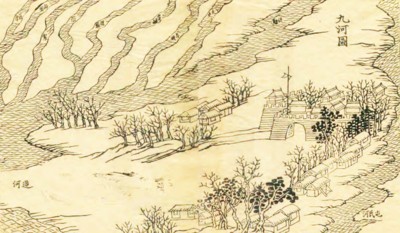

清朝田雯绘制的《九河图》,表明德州与水有不解之缘

城外的脚行,他们是最先跳出农村的一批人

1890年,武城庞庄的东门前的劳作者

从传统农业转向商业的人们

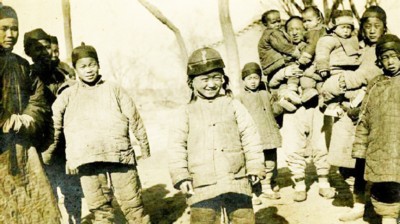

十九世纪初德州农村的孩子们

1895年,运河发大水,洪水浸泡了房屋 因水而居,黄河赋予了薪火相传的农耕文化 因水而设,依水而居。一段时间以来,德州社会的基本模式是:以个体家庭为单位的小农经济,以儒家思想为核心的思想文化体系,还有发达的农业文明,以及沉静平和的精神世界,人们追求伦理道德和内心的安宁,追求人与自然的和谐。这种特质维系了社会的稳定和延续。 春秋战国之前,由于黄河的肆虐,德州人口并不多,主要是当地居民。农业生产靠春种秋收,精耕细作,因此传统的德州人勤劳节俭,非常务实,但不关心新鲜事物,缺乏创新和发展意识。许多老德州人最大的愿望就是安安稳稳过日子,不冒头、不张扬,老婆孩子热炕头。他们不擅长与人打交道,不仇富、不媚强。你在深宅大院里锦衣玉食,我在草屋里粗茶淡饭,各过各的日子,鸡犬之声相闻,老死不相往来。这种生活方式带来的不好后果就是公共道德意识淡漠,自己家里收拾得干干净净,公共场所不管不顾,随地吐痰,乱扔垃圾等等。目前我们提倡“我文明德州文明”,就是抓住了问题的关键和核心,挠到了某些人的痒处。 受儒家思想影响,德州人崇尚读书上进,被后人评价为“人文飙起,名卿蝉连,实甲山左”。体现在民间就是好读书,尊师重教。明《德州志》载,当年的德州读书人豁达聪明,一心求取功名;农民忙碌于田间耕作,质朴无私;长老有勤俭之范,子弟多弦诵之风。据统计,从隋朝大业二年科举施行以来,山东共考取进士4070人,德州为310人。 五方杂居,德州民风一变来自战争 德州地处九河流域,水陆交通畅达,自古就是军事屯兵和角逐的战场。根据有关资料记载,自隋大业七年(611年)到1948年,德州境内大小战斗千余次。 战国时期,燕、赵、齐等诸侯国逐鹿中原,屡屡挑起战争。魏晋时期,南北战乱爆发,德州人口流动频繁。611年,隋朝征调壮丁东征高丽,强征暴敛引发武城漳南窦建德起义,起义军最多时发展到10多万人,在山东、河北地区持续11年之久。唐朝经常对北方用兵,德州成为军事重镇。唐末的庚子政变,著名的颜真卿抗击安禄山之役就发生在这片平原。元朝盛极一时,但由于“只识弯弓射大雕”,因此统治只有89年。特别是元末,阶级矛盾与民族矛盾日益激化,水旱蝗疫不断,民不聊生,山东、河北等地“道路皆榛塞,人烟断绝”(《明太祖实录》卷二十九)。仅到至正元年(1341年),山东、河北等地就发生了百余次人民反元斗争,此后人民起义更加频繁,力量也越来越大。在这些战斗中,元军和地主武装,对农民军所据之地,多是“拔其地、屠其城”(《元史·顺帝本纪》)。除兵乱之外,水旱蝗疫也接连不断。据《元史》载,仅元朝末年的水旱灾,山东就有19次。至正二十六年(1367年)八月,黄河发大水,德州全境被淹。 明洪武元年(1368年)德州设立守御千户所,由都督韩观统辖;建文元年(1399年)3月,韩观屯兵德州,防止藩镇兵变。同年8月,燕王朱棣起兵,历时4年的“靖难之役”爆发,10月惠帝派李景隆为大将,在德州合兵50万攻燕,每败均退守德州。第二年9月,惠帝任命盛庸为大都督,统兵30万屯驻德州。第三年3月,盛雍主动出击,与燕军激战于夹河,惨败。至此南军改变策略,主力屯驻德州,相机出击,以遏燕军。由于德州处在运河线上,南北交通便利,燕军自河北南下,始终处在德州的监控之下。燕军南攻时,南军或自德州横出断其归路,或袭扰其补给线,或乘虚北攻。所以,虽以朱棣善用兵,南军再未出现过战争初期的那种大的挫败,燕军势力基本上被阻在山东以北,激战两年半始终未能打开局面。后来燕军绕过德州一线,直趋金陵,半年时间便夺取了政权。“靖难之役”给明初刚刚有所恢复的社会经济造成很大的破坏,“淮以北鞠为茂草”。 明正德五年(1510年),刘六、刘七率领数万起义军入德州境内抗击明军;明崇祯十七年(1644年),李自成大顺军将领郭升率领万余骑兵攻打德州。 清末,太平军、捻军、义和团、红枪会等反清起义风起云涌,先后打了40多年,特别是义和团运动,由平原一带兴起,继而遍布京津冀,影响全国。 遭受战争反复践踏的德州,赤地千里,原住民减少,德州成为移民城市。民间旧时曾流行着“问我祖先来何处,山西洪洞大槐树”的说法,政府主导了德州历史上的人口大迁移,主要是来自山西。最初是在明朝洪武年间,促进了农业生产的迅速恢复。“靖难之役”加剧了德州地区的荒凉局面,因而有永乐迁民之举。在《明史》记载的18次移民中,往山东地区的移民记载有:洪武二十一年八月、二十五年十二月两次,永乐元年八月、永乐五年五月两次。主要迁往东昌府、济南府、兖州府、莱州府和德州府。 除移民外,德州还有数量众多的军籍落户。在明朝,这些人员主要包括两部分,第一部分为明建立时期的士兵。明初,德州设立城守营,编有左、右两营,共军士2000人。洪武九年(1376年),德州设立正卫,初隶山东都司大都府,后改隶直隶后军都督府,5600人。第二部分大多为靖难之役后驻扎下来的士兵,为德州左卫。明永乐五年(1407年)设立,5600人。正卫、左卫同时有大批随军家属落户到德州。 清顺治元年,德州设立绿营(汉军),马、步甲兵600多人。第二年,德州开始有满洲驻防兵,至清嘉庆十一年(1806年),满州营有官兵及其家属2700人。 五方杂居,使德州传统民风呈现多样化。元朝大军南下,草原游牧文化表现的尚武外向、纵横不羁、张扬个性、率意等特点,与传统的德州人讲求礼仪、崇尚温和、不喜张扬的性格产生了很大的碰撞,并相互融合,印记无处不在。德州大地上无处不在的“海子”,其名就是来自蒙古语。 从饮食习俗看,德州人以面食为主。特别是面条与饺子,就和喜庆聚散有关系,这同山西人以面食为主的习俗是一样的。而德州的很多节令习俗,又与河北、河南、京津的农村类似。 这种人口结构在文化上也带来了很大影响。正如《德州乡土志》记载:“德州故无巨族大姓,若所谓诗书绵长堪为旺族者,军籍为多。”单从数字上看,也印证了这一点:德州历代进士310名,隋唐五代及宋元时期,仅仅占了20名,其余均为明清产生。 由兵转农,德州民风一变来自盛世太平 由于政治的相对稳定,德州逐渐失去军事要塞的地理位置。首先是卫所官员由世袭制改为任命制;然后卫所内部的“民化”过程加速,驻军穿渠引水,开荒种田,以保证给养;最后当政者因势利导,以并入州治的方式使卫所制度变为历史陈迹。 卫所制度的取消带来的直接效果就是德州的城镇人口增加,土地面积增加,政府财政收入增加,基础设施投入也增加。为了限制土地兼并,恢复农业生产,清政府采取“重农抑商”政策,把一部分田地归还农民垦种,并在实行开垦荒地之初,“免其杂项差役,三年免科,或通计十年,方行起科”等办法,还颁布“盛世滋丁,永不加赋”令,重视兴修水利。经济的繁荣,人口的激增,手工业的发达是这一时期德州最显著的特征。据考证,德州的第一次人口普查为明洪武二十四年,当时有4830户,28899口人。发展到明万历九年,有8887户,50130口人。到乾隆五十二年,有35550户,160780口人。 伴随着社会的稳定,经济的发展,兴办学校,提倡儒家教育,颇有成效,民风也随之一改。地方志上有着“贵德耻争,民淳讼简”“文风日盛,家弦户诵,以气节相高,无论贫富,见义必为,饶有古遗风”等记载。当时的德州设有一种特殊的半官、半民的“宾兴馆”,《德县志》记载:科举时代,生员、举人筹赴省城、京城考试,路途遥远,交通不便,虽然官府有公车费,但经济不丰者亦常有路费不足之虞。为鼓励科第进取,宾兴馆就应运而生了。科举考试三年一次,在距离考试还有一个月的时候,德州这边就开始忙活起来。地方官员会在公堂内设宴,招待所有准备应试的考生,公堂外,正门前面架设有彩桥,考生到来时,知州带领全体工作人员亲自迎入大堂就座,把酒言欢,寄以厚望。宴席结束后,德州最知名的艺人会装扮成魁星点元、嫦娥散桂,在古乐声中簇拥着考生一步一步登上彩桥,进行送别,以表示期盼荣归故里之意。 清朝以来,德州中举的有153人,除一部分考上进士外,少数被封为知县,大部分成为学政、教谕和训导。乡试的第一名叫解元,德州的解元有:康熙年间李涛、孙勷,乾隆三十年李有基,乾隆三十年赵大经为亚元,光绪元年佟燦章。 世家多、复转军人多造成了德州官宦人家多、有钱人多。当年德州城西北有“马道街”,清代有“衙门城”之称。这种情况一度也促成了德州人说话办事讲究“外场”的性格。受过别人的好处,总惦记着回报。别人有事相求,先满口应允,然后极力去促成,让人心里热乎乎的。民间历来有自行排解纠纷的风气,请德高望重的出面,将复杂问题简单化,在双方都过得去的情况下来上一句:“看我的面子,就这么着啦。 ” 由农渐商,德州民风另一变化来自运河 发达的运河水运带动了德州的繁华,促成了第六次城市的迁移。明洪武三十年,在运河以东筑卫城,形成了如今的德州城。永乐九年,知州何原将德州的行政中心移入卫城内,并逐步规划了城市功能布局。一时间德州成为燕赵之都,文化、经济地位日益突出,商品经济的发展推动了民风之变。 德州人热心肠。在这极具码头文化特征的运河两岸,来往的商船、本地的农家无不与无常水势息息相关,人与人之间的帮衬和援手总是无私的。四海之内皆兄弟,长途跋涉的船户们生死相依几千里,平安抵达的喜悦;两岸民众血浓于水,共抗决口洪水的庆幸,这些,自然形成了德州人讲义气、助人为乐、真诚待人的鲜明性格。 德州人讲义气。北厂和上码头一带是南北商民最好的聚落点之一。移民而至,五方杂处,南北文化在这里碰撞,潜移默化着德州人的性格和习俗。出门在外过日子,难免遇到这样那样的波折和困难,谁家的孩子病了,左邻右舍都过来问候,拿出自己舍不得的鸡蛋给孩子吃;哪家一时揭不开锅,对门的大嫂给锅里添好米,甚至连炉子都生好端过来了。 商人逐利,与众多运河沿线城市一样,在德州引领商潮的是山陕商人。当时山东很多地方出现了“西商十居七八”的局面。德州的山陕商人中,“行商”数量很大,经营种类也很多,可分为四类:一是将德州的商品转运到山陕销售。如明代以来,山西潞安以产“潞丝”而闻名,“潞丝”的原料很多便是从德州购买贩运过去的。民国《恩县志》卷6《实业志》说:该县的市镇中都有染房,“惟营业者,多系山西人”。二是将山东的商品发往全国。如晋商在德州、齐河、陵县、禹城等城镇设立布庄、布店收购棉布,然后销往西北口外及东北各地。《齐河县乡土志·商务》说:山西商人在城镇设立布庄收购“齐河大布”,然后批发给从事长途贩运的商人,销往口外,乾隆年间,这种商贸活动最为盛行。三是将外地运来的商品再运至别处出售。当时转运的商品主要是从南方运来的丝织品和茶叶。四是将山陕的商品运来德州出售。如将山西铁器运来德州、临清,然后转运到高唐、河间等地。运河区域的山西木材,大都是山陕地区商人从家乡转运而来。乾隆《潞城县志》中记载,潞城商人贾庆余在禹城“东西奔驰,恒竟岁无停晷”,暴富成为大商人兼大地主。 首先是富裕起来的商人们,在生活上追求他们过去得不到的东西。于是民风渐变,城镇奢华之风出现,“士女嬉游,故户弄珠玑,家称歌舞,饮食燕乐,极耳目之欢”,这些也间接推动了社会崇尚奢靡之风的兴起,“婚丧之仪越礼制而不顾,骄奢相效,巧成伪风”。 商潮对于普通老百姓的冲击也是强烈的,外来事物不断涌进,新生事物层出不穷,德州人几乎每天都在接受新东西,见多识广,转化成自我骄傲、夸耀的资本,滋生一种城市人心理上的优越感,特别爱在外地人面前宣扬自己的所见所闻,居高临下。这种变化,在德州区域分布很明显,紧挨运河的城西部,街市繁荣,民风浮华;而城东相对冷清,民风近于质朴;在远离运河的郊区,居民则崇尚节俭,甚或失之固执;而沿河百姓则机智,却不免失之于奸猾。 程先贞在《德州志略》描述到:很多在村里混不下去的人,出来经商富裕后,趾高气昂,应酬、周旋于士大夫之间。一些知道其劣迹的邻里、亲戚,也采取了包容的态度,主动邀请到家做客,给予高规格的接待。还有衙门里的小吏,拿钱捐个官,就感觉自己是个官了。就连奴婢也是哪里有饭吃就去哪,没有常主。田雯也曾感慨道:记得小的时候,彼此之间崇礼让、明信义,社会上教化之风盛行,人与人和美融洽。为什么才过50余年,没有遭受战争,没有经历沧桑变化,社会上一切都变了呢。 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·影响德州民风的三大历史因素

|

本文所在版面

【第 06 版:往事】

|

|