|

她被齐白石先生誉为中国“女子篆刻家先驱”,是二十世纪德州籍最著名的女篆刻家,终身未婚,献身艺术,德艺双馨——

刘淑度,“中华当代女子篆刻第一人”

作者:当时是一笔巨款

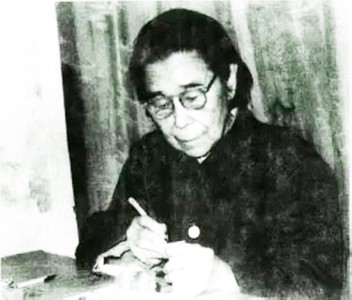

刘淑度在精心篆刻

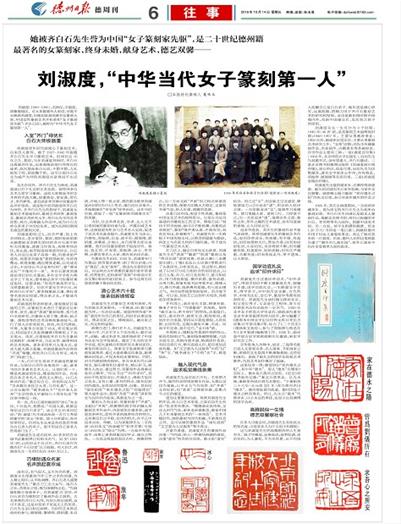

1936年齐白石和弟子们合影(前排右一为刘淑度)

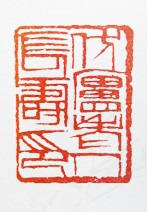

刘淑度(1899-1985),名师仪,字淑度,原籍德城区。对大多数德州人来说,可能不太熟悉刘淑度,但她却是我国著名女篆刻大家、中国女性篆刻艺术开拓者和“女子篆刻家先驱”(齐白石语),被称为“中华当代女子篆刻第一人”。 入室“齐门”得优长白石大师极器重 刘淑度青年时代就倾心于篆刻艺术。后来经人推荐,她于1927-1942年跟随齐白石先生学习篆刻艺术,时间长达15年之久。据说,当年刘淑度拜师时,齐白石边看她的作品,边看着眼前欲行拜师礼的徒弟,高兴地连连点头说,不错不错,大礼就免了吧,那就鞠个躬。这可让视白石先生为威严大师的刘淑度兴奋得说不出话来。 功夫在印外。拜白石先生为师前,刘淑度就已打下扎实的艺术功底,曾拜师多位艺术大家学习篆刻。这些大家都是当时艺术界的名流大腕,如董鲁安、章安溪、贺孔才、李苦禅等。著名画家李苦禅对其篆刻作品评价很高,就是他介绍刘淑度拜齐白石为师的。在齐白石先生的指导下,刘淑度从篆刻艺术基础知识、篆刻艺术欣赏、篆刻技艺、篆刻艺术研究入手,将白石先生的艺术思想、观点、风格融入作品中,成为白石大师众多弟子中的佼佼者,成为民国时期闻名遐迩的篆刻大家。 刘淑度聪明过人,治学严谨,加上有名师指点,进步很快。据说,那时每到星期天她都到北京跨车胡同的齐白石家中聆听大师教诲,请教习作得失,观察老师治印,其认真、刻苦程度深得恩师肯定。白石老人对这位女弟子高看一眼,但要求更严更高。他要求刘淑度“要按部就班,勿好高骛远。欲得其髓,确应循其途辄,以究成功之由,不宜仅以今之皮相为师”,要“博采众长”“不能死守一家”。齐白石要求刘淑度必须打好扎实基础,多在文字学和古典文学上下功夫;要求她必须学习临摹好秦汉玺印。还要求她,“你现在做我的学生,当然要跟我学,但你不要光学齐白石,而把齐白石学死”,要多揣摩赵之谦、黄杜甫等名家治印经验,博众家之长,才能成为篆刻艺术大家。 刘淑度按照老师要求,重视做好打基础的工作,对篆刻艺术进行了重新定位和思考。首先,她对“浙派”篆刻风格、技巧进行全面研究,对篆刻大家丁敬、黄易、赵之谦、黄牧甫等的艺术风格和篆刻技巧,进行了深入分析和研究。其次,在历代碑刻、甲骨、大篆等方面狠下功夫,研究笔法特点,特别是在《天发神谶碑》等碑刻上下功夫很大。再次,注重吸收齐白石先生篆刻印风粗犷、纵横平直、刀法无常、疏密相间的艺术风格,更多采用单刀入笔方式,追求大起大落之意趣。刘淑度篆刻作品得到“齐派”精髓,得到齐白石先生肯定,成为齐门得意门生。 一天,白石先生将弟子刘淑度的篆刻作品,与他自己的作品堆放在一起,请来当时许多著名艺术人士,让他们看一下,哪是刘淑度的作品,哪是他的作品。在场的许多艺术名人,竟然无人辨出。白石大师评价说:“篆法似白石、所刻似汉人作”“吾弟数年来技艺大进,与吾乱真”。这一点可从她的“桃李满天下”“伏庐老人长寿”“北京师范大学建校八十周年纪念”等印章中略见一斑。 有一次,齐白石看到她刻的“冰心”朱文印,十分高兴,称赞说:“叫别人看,谁都会相信出自白石老手”。冰心先生后来回忆说:“刘(淑度)先生就送给我一方刀工秀劲的篆字的‘冰心’图章。我十分珍爱它,而且经常用它。但刘先生从来没有对我自夸她为白石老人的弟子,更不用说自己是老人的得意门生了。 ” 刘淑度先生成名很早,20多岁时在京城书法篆刻界已有相当名气。 32岁(1931年)时,已治印过千方之巨,齐白石亲自为她治印“千石印堂”以示鼓励。有人估计,刘淑度先生一生治印应在3000方以上。 巧缘际遇众名家名声鹊起震京城 成名早,名气很大,又不为名所累。刘淑度先生把篆刻当作工作之余的消遣,为人精心刻印,从不收润酬。齐白石老人盛赞刘淑度先生:“篆法刀工无儿女气,取古人之长,舍师法之短,殊为闺阁特出也。 ”为鼓励和推介得意弟子,在刘淑度31岁时,齐白石亲自为她制定了篆刻作品之润例。大名鼎鼎的齐白石大师,为别人制定润例,这可不多见,这是对其弟子至高无上的奖赏。白石先生亲自制定润例,当时的艺术界名流纷纷参与,顾颉刚、黎锦熙、郭绍虞、朱自清、许地山等一批大家,都在联合推荐刘淑度治印的《告白》上签名,竭力向社会推介,并鼓励她在“荣宝斋”挂单治印。这在当时京城,掀起了一股“女篆刻家刘淑度先生”的风暴。 当时,社会各界名流、学者、达人无不以得到她的篆刻印章为荣。声震京城艺术界,这使她更有机会与艺术名人交流,促进了其艺术水准再提升。刘淑度先生与冰心、台静农、郑振铎、巴金、俞平伯、顾颉刚、郭绍虞、容肇祖、许地山、朱自清等大家往来频繁,他们对其篆刻都给予很高评价。鲁迅、钱玄同、许寿棠、郑振铎、冰心、李苦禅、台静农等名人大家,都有其治印名章。 为鲁迅先生治印。1932年,刘淑度专门为鲁迅(曾用笔名旅隼)刻了两方印章:白文“鲁迅”、朱文“旅隼”。鲁迅先生看到印章后,对这两方古朴典雅的篆刻印章非常喜欢,经常使用,还特意将“旅隼”印章设计在杂文集《淮风月谈》封面上。如今这两方印章现珍藏于鲁迅纪念馆。 潜心艺术六十载继承创新铸辉煌 刘淑度先生对篆刻艺术情有独钟,作为民族艺术来看待,一生痴迷,60载与篆刻为伴,一生治印无数。她坚持将传承“齐派”遗风作为自己的责任,同时宗法秦汉玺印,博采众家之长,博闻强识,融众家之长,而又相得益彰。 师傅引进门,修行在个人。刘淑度先生在金石学、古文字学上下功夫很大,勤于动手、动脑。通过多读书,她系统研究了中国书法史与文字发展史,奠定了扎实的文字学功底。把大量精力用到研究先秦封泥印、秦玺印和汉印上,探索文字发展规律与篆刻发展规律。通过大量临摹汉印秦玺,她掌握治印技法,不仅求形似还要神似。同时,对古代碑刻情有独钟,多方寻求历代石刻铭文、铜石器铭和印谱珍本,精心研习,揣摩先人技法。通过努力,其篆刻作品得秦汉玺印之精华,“印从书出”“印外求印”,其治印个性更加突出。在章法上,既取古玺印之优长,又有小篆、隶书的特点,既有封泥印的遗风,又有汉印的宽厚、沉雄。其治印“绿化祖国”“家在德水之阳”“郑振铎印”等大量作品中,都将“齐派”“浙派”诸家特长与汉印结合起来,风貌也为之一变。 篆刻入古而出新。其篆刻基于“齐派”,又超出“齐风”,将渊博的国学知识融入其篆刻艺术作品中,内容更加丰富多彩,造字更加多样化。即有齐派的疏密结合的特点,又有秦汉印之平稳、安详的特点,在平正中追求灵动、奇崛。以为郑振铎先生(字西谛)治印朱文“西谛藏书”和李苦禅(号励公)治印朱文“励公”为例,一方面在布局、造字、风格上更多借鉴汉印平正、端方之特色,一方面又吸取封泥印古朴、典雅的特点,另一方面又取“齐派”用刀特点和豪放的艺术风格,使整方印既大方稳定,又富有书卷气息,给人庄重、典雅的美感。 注重刀法布局,彰显个性风貌。篆刻是中国文化艺术的独特符号,它是以书法为基础结合雕刻加工的艺术。傅抱石说:“刻印不同学画画,画可以不断临摹,而篆刻必须独创”,篆刻“既严肃认真,在典有则,而奇兵突出,妙着频生”。刘淑度先生一生植根于中国传统文化,以绝顶的聪敏与勤奋,再加上与名家大师的巧缘际遇,终于成为一代篆刻艺术大家。 在刀法上,融会百家而又出新意。刘淑度先生对“浙派”“徽派”“皖派”篆刻以及“西泠印派”诸家风格,对赵之谦《二金蝶堂印谱》、丁敬《龙泓山人印谱》等都进行了认真研究,分析其优长。经过努力,她形成了以冲刀与切刀相结合的刻印技法,以涩刀入笔,冲刀、切刀及其削刀、披刀相结合,用刀奇拙刚猛、横冲斜插、富有动感。从用刀看,借鉴毛笔书法用笔手法,侧锋入刀,锋刃外露,线条爽利挺峻,有八面出锋之气,有时虽然线条细如发丝,而力度不减。可以说,其技艺已达到炉火纯青,风格更加苍劲质朴。 在布局上,章法变化丰富、错落有致。继承了齐白石“写意篆刻”的风格,坚持“疏可走马、密不容针”的特色,注重留白、取红,虚实结合、疏密互动、粗细相间,视觉冲击力很强。坚持从平稳处着眼,入则有据、出则有范,又竭力避免平庸、平淡。印面平中见奇,拙中见巧,“金石味”浓。 在风格上,摆脱女性柔弱纤细的特点,更具有阳刚之气,篆刻线条硬朗刚健、刀法方圆互动、风格内敛丰富、格调质朴苍劲。有时还将行书、楷书直接入印,使印更加活泼有趣。如“文艺要为人民服务”中的“民”“务”字,“桃李满天下”中的“天”字,都是如此。 融入现代气息追求视觉美线条美 刘淑度先生反对泥古不化,主张借古开今。她的作品特别是晩年作品,大都以汉印为基础,以平正大气为风骨,似“齐派”又有标新,似“浙派”又锋颖毕露,是集古今之长的嬗变。 更加注重篆刻内涵。观看刘淑度先生的作品,给人以艺术享受。正如启功先生所说:“肚皮里有墨水。 ”既继承优良传统,又注入时代气息,更多追求意象美。她是中国几千年来篆刻艺术的“一抹亮色”。艺术当随时代,她的篆刻与时代相融,不游离社会之外。这可从她的篆刻作品“绿化祖国”“文艺要为人民服务”等中看出。 注重节奏感。刘淑度先生的篆刻作品注重一气呵成,给人一种痛快淋漓的感觉。注重“虚实”结合的空间美。她主张“虚实”结合。用刀过“实”,则会缺乏空灵感觉、降低感染力;过分追求“虚”,则会给人轻浮之感。一方面她追求“实”,强调用刀准确性,使刀笔随人意、意到刀行、刀停意不止;另一方面追求“虚”,强调言外之意、象外之形、形外之趣的艺术感觉,具有写意画的意境,让人回味无穷。 追求书卷美。刘先生的篆刻作品书卷气息深厚。欣赏刘淑度先生的篆刻艺术作品,如同欣赏音乐,有高潮、有平缓、有起伏;时而如黄钟大吕,管弦合奏;时而如窃窃私语,小弦切切,余音绕梁不断;时而朦胧有致、轻盈披纱、轻妙流畅;时而庄严凝重、含蓄有度;时而快疾走马,密不透风,让人窒息。 国学功底扎实追求“印外求印” 刘淑度先生注重印外功夫,“印外求印”,用国学知识不断丰富篆刻艺术。她履历丰富,国学功底扎实,一生酷爱文学艺术,博学多才,对中国历史文献、古代哲学、中国书法史、金石学、篆刻学等都有很深研究。刘淑度先生幼时随父移居北京,祖父是位秀才,父亲是位工程师,青少年时期其书法作品就有一定名气。 1930年北平女子师范大学毕业后,她就成为著名文史专家郑振铎的得力助手,参与编纂了《插图本中国文学史》《世界文库》《李长吉诗集》《岑参诗集》等,标点了《二十四史》(儒林和文苑传),参与了郑振铎与鲁迅先生《北平笺谱》编辑等工作。 1935年,她还受中国古史学家顾颉刚先生邀请,到史学研究会工作。 京华胜地人杰物丰,故宫、三海等名胜古迹人文景观众多,名人墨客、书家画家云集,浓郁的文化氛围不断熏陶着她。这些经历阅历,造就了她扎实的国学功底和艺术修养,为其艺术创作奠定了基础。 这里仅举一例:她曾治印“家在德水之阳”,其中有“德水”。那么“德水”在哪里?实际上,德水是古黄河之别名。《史记》封禅书就有记载:“秦文公获黑龙,以为水瑞,秦始皇帝因自谓为水德也。 ”于秦始皇二十六年(公元前221年)改古黄河名曰“德水”。德州地处黄河故道,德州因处于德水之畔而得名。所以,先生以“德水”代替家乡,以示永远的牵挂,也显示出其渊博的国学功底。 高雅脱俗一生情德艺双馨献社会 许多人可能会问,刘淑度先生有如此大的知名度,可是家乡人为什么很少知晓呢? 这与刘淑度先生的高雅脱俗的人生观有关。她才华横溢,品格高洁;处事低调,淡泊名利;为人谦和,不为名所累,从不向别人炫耀自己是白石弟子。晚年更是潜心研究,远离喧嚣,把精力用于齐白石篆刻艺术的研究和发扬。这也是她民国时期名扬海内外,而新中国建立后,反而知之甚少的原因。 刘淑度先生一生可分为3个时期:1945年(46岁)前,是其篆刻艺术最辉煌时期;1946-1957年,主要从事教育事业;1958年后,她退休定居北京,主要从事篆刻艺术研究工作。“文革”时期,刘先生所藏篆刻作品、名家画作、古籍善本等多被掠走。存世作品主要有三种:一是《淑度百印集》(1984年,北京师范大学出版社),启功先生为其题书名,录有周建人、齐白石题词。二是北京图书馆整理出版的《刘淑度刻石残存集》,原石钤印,很是可贵,启功先生为印集题签,著名文学家冰心作序,存有鲁迅、郑振铎、顾颉刚等名家印章。三是《刘淑度金陵治印集》。 刘淑度先生爱国爱家乡,对桑梓情深意重。她久居京城但关心家乡发展,与家乡交往频繁。她曾精心操刀篆刻“家在德水之阳”的朱文印章,表示对故乡德州的怀念之情。 1985年,刘先生病重期间,一方面将珍藏多年、视为珍宝的齐白石先生为其所治篆刻印章、齐白石先生印谱以及她本人篆刻作品,捐献北京图书馆;将自己收藏的齐白石、李苦禅等名人画作,捐献中国美术馆。另一方面,将平生积攒的稿费、奖金1.28万元(当时是一笔巨款),捐献给德州市用于妇女儿童福利事业,表达了她对故乡的一片真情。后来,德州人民用这笔捐款兴建了“德州市儿童乐园”,家乡儿童至今仍在享受着老人家的恩泽。 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·刘淑度,“中华当代女子篆刻第一人”

|

本文所在版面

【第 06 版:往事】

|

|