|

明星飞过曳光彩

——德州农村发展学院办学始末

□德州市老教协

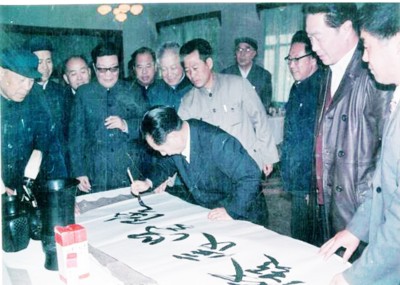

胡耀邦为德州农村发展学院题写校名。

山东省、地领导为德州农村发展学院落成剪彩。 办学背景与集资建校 20世纪80年代初,德州地区通过深入贯彻党的十一届三中全会精神,积极推行以家庭联产承包责任制为中心的农村经济体制改革,极大地调动了农民的生产积极性,农业总产值1983年比1980年增长1.23倍(见1990年山东人民出版社《十年巨变》),实现了第一个翻番,全区提前两年实现了“六五”计划的目标。这个巨大变化,得到中央领导同志的高度赞扬,也引起了中国社会科学院社会工作者的热情关注。 1983年下半年,根据中央农村政策研究室的要求,中国社会科学院派出了以陆学艺①、孙越生②为正副组长的农村发展调研组来陵县蹲点调研,为中央制定农业政策提供第一手资料。为便于工作,陆学艺同志兼任陵县县委副书记。当年10月25日,山东省委副书记、副省长李振、副省长卢洪和德州地委书记王殿臣③等领导向陆学艺同志提出,德州地区要想更好更快发展,必须改变人才匮乏的现状④,最好办一所为德州地区经济发展培养各方面急需人才的新型大学,并请中国社会科学院驻陵县调研组帮助筹建。陆学艺同志根据中央农村政策研究室杜润生主任关于在搞好调研的同时,尽力为地方办点实事的指示精神,愉快地接受了这个任务。当年11月,参照调研组的建议,经地委研究确定,新建大学名为“德州农村发展学院”,学制二年,基建经费由全区人民集资解决。 但是,在选址问题上,却出现了不同意见。调研组的同志认为,陵县是农村改革的试点县,在全省乃至全国都有一定影响,把学院建在陵县对调研工作和学生实习非常有利,这样也可以防止西方国家反城市化的发生(指建在大中城市中的大学因无发展空间而向城外迁移)。而省、地主管教育的领导则主张把学院建在德州,认为陵县离德州较远,交通不便,单位少,不利于教师家属就业和子女入学,对学院的管理也不方便。调研组的同志对当时的发展形势很乐观,他们认为,德州到陵县才区区30公里,将来经济发展了,城市规模扩大了,陵县和德州会联为一体,就业、入学不会成为大问题。当时的陵县县委也积极要求把学院建在陵县,并表示可以为学院无偿提供土地。最后,地委决定在陵县建校。 为尽快投入筹备,1984年初,地委成立了德州农村发展学院筹建小组,组长由地委书记王殿臣兼任,陵县县委书记李宝善⑤、调研组组长陆学艺任副组长,研究组副组长孙越生、组员冉隆清和地、县的有关同志也参加了筹建工作。筹建小组以改革的精神,采取了边选址、边规划、边招聘教师、边招生、边集资的办法,紧锣密鼓,分头行动。一方面,由孙越生等专家对兴办发展学院进行可行性论证和总体规划,并着手教师招聘工作;另一方面,陵县县委、县政府积极协调城关镇和东关大队,在县城东北侧无偿提供了300亩土地,当年年底,河北唐山和山东掖县的两个建筑公司按照北京方面设计的图纸开始施工。 经过几个月的筹备,8月20日,地区行署向省政府报送了《关于建立德州农村发展学院的请示报告》(德行发[1984]90号文)。这个报告对办学宗旨、专业设置、办学规模、学制、师资、生源、教材和图书、基建和经费等问题都做了详细说明。学院的性质是大专,学制暂定为二年。设计规模为年在校生1000人。主要在本地区招生,为本地区培养干部和管理人员。招生对象是在职干部、职工和城乡社会青年。学生毕业后,在职干部、职工回原单位,其他毕业生不包分配,由学院根据学习成绩和实际工作能力向党政部门和企事业单位推荐,择优录用。学院的基建经费和常年经费,地区将通过群众集资和地方财政来解决,并请省里给予适当补助。 9月10日,省教育厅正式批准了这个报告,将学院定为成人高校,并指示抓紧基本建设、教师招聘、购置图书设备等建校工作。 为实现当年筹备当年招生的目标,筹建小组经地委、行署同意,决定按照高考标准自主招生,并由行署组织人员进行命题、考试和阅卷。学院从2200多名考生中,录取了138名学生,开设了工业企业管理、商业企业管理、中文秘书三个专业。 1984年9月16日,首届学生开学。副省长马长贵等领导参加了开学典礼。德州行署专员李荣振代表地委、行署在开学典礼上讲话。他说,德州农村发展学院是以现代管理科学为主要教学内容的新型大学。它的建成是德州教育发展史上的大事,是教育改革的成果。他鼓励学生刻苦学习、提高本领、争做“四有”新人,为今后德州地区的经济社会发展建功立业。副院长陆学艺代表学院讲话,他满怀激情地描绘了学院的发展远景。他说,经过几年之后,除办专科外,还要办本科专业,将来还要招收硕士研究生,为国家和本地区培养更高一级的人才。他表示,全院师生一定会同心同德、艰苦创业,努力把学院办好。因当时新校舍尚未兴建,学生在从陵县农机局借来的三座教室里开始上课。开学典礼第二天,《人民日报》、《光明日报》、《大众日报》等各大报纸对学院开学典礼作了报道。《人民日报》说,这是“我国第一所培养农村基层干部的大学”,《光明日报》还发表了题为《在靠近农村的中小城市办高校好》的评论文章。 要建校,需要大量资金,但德州是欠发达地区,困难多,只能靠群众集资解决基建经费。1984年11月29日,地委、行署向各县市、各部门发出了《关于发动群众集资办好德州农村发展学院的通知》(德发 [1984]103号文)。文件要求,原则上全区每人集资两元,鼓励多交。为尽早完成集资任务,地委、行署又多次下发文件,王殿臣等领导也多次签发传真电报催缴集资款。两年间,全区550万人民,共集资1000多万元,用于学校建设与正常运转。 1985年11月,德州农村发展学院新校舍基本建成。学院总建筑面积2 .4万余平方米,其中,教学楼、办公楼、学生公寓、教职工宿舍、学生餐厅、会议室等设施一应俱全,一座雄伟壮观的专科学校在陵县城东北高高矗立起来。 中央和省委及各有关方面的领导对学院的创办十分关心。 1984年11月4日,中共中央总书记胡耀邦在中央办公厅主任王兆国,山东省委书记、省长梁步庭,省委副书记李昌安等同志陪同下来德州视察。第二天,当总书记听说德州创办了一所专门为农村发展培养人才的大学时,非常高兴,便挥笔题写了“德州农村发展学院”八个大字。校名的题写,标志着党的最高领导人对办学的肯定,更是学院的殊荣。同年12月2日,山东省委书记苏毅然到学院视察,和院领导及部分师生见面,对办好学院提出殷切期望。 1985年11月28日,德州农村发展学院举行了85级新生开学和新校舍落成典礼。山东省人大常委会主任李振、中国社会科学院副院长刘国光、省人大常委会副主任林萍、副省长卢洪、省委常委(省委政策研究室主任)周振兴、省教育厅厅长高维真和德州地区及各县、市的主要领导参加了典礼。刘国光、林萍、高维真等致贺辞或宣读贺信,陆学艺代表学院讲话。在学院南大门前,在金光闪闪的校牌照耀下,李振和王殿臣为新学院落成剪彩。林萍为学院题词:“勤奋·育德·求知。 ” 1986年3月18日,国家教育委员会行文([86]教计字037号),正式批准德州农村发展学院为农民成人高等教育专科学校。 班子建设与教师招聘 省教育厅1984年9月的批复下达后,根据上级要求,学院设有党委会和院务委员会两大系统。其所属中层机构,在办学过程中逐步建立并完善起来。 1985年5月,德州地委公布了学院领导班子:王殿臣兼任学院院长、院委会主任,李宝善兼任学院党委书记、副院长、院委会副主任,陆学艺、宁森(原国家科工委师级离休干部)任学院党委副书记、副院长、院委会副主任,孟庆峰(陵县人大副主任)任学院党委副书记、院委会副主任,孙越生任学院副院长、院委会副主任。当年12月,经中国社会科学院党组同意,地委、行署特聘社科院副院长刘国光⑥担任学院的名誉院长。1986年4月,地委任命王凤林(陵县县委党校校长,曾在北京大学任教)、党明德(招聘前在山东大学任教)任学院副院长;9月,地委任命王凤林、高运安(招聘前为中学教师,北京大学毕业生)任学院党委委员。 随着学院领导班子的落实,中层处、室负责人也逐步配齐。孙越生兼任教务长,陈可贞、冉隆清、高运安任副教务长,荣若圣任副总务长。窦建芝、刘洪文、刘世恩、张砚才分别任党办主任、组织部长、宣传部副部长、人事处长;史秀峰、高运安、孙清禄、周鲁民分别任教务处主任、行政系主任、经济系主任、编辑部主任;李传富、张明俭分别任计财处(含总务处)主任、生产服务处(含基建办)主任。 要办好一所大学,组建一支高水平的师资队伍是关键。但是,德州地区高校少,高等教育师资更少。为了解决师资问题,地委、行署大胆改革,硬是闯出了一条新路:向全国招聘教师。招聘条件是:具有大学以上学历,如无大学学历,须确有真才实学,关键看是否能胜任教学工作。待遇是:解决招聘教师配偶及未婚子女农转非,任课教师在原工资基础上向上浮动两级工资,教辅人员浮动一级工资,学院为其配偶安排临时工,优先安排住房(保证单身教师每人一间,有家属者每户一套)。应聘人员通过审查、面试、试讲,被录用者即可享受以上待遇(招聘教师要保证五年不调离,否则,取消优惠待遇)。因工作需要调入学院的干部、职工,包括院级领导,都不在此列。优厚的招聘待遇,特别是农转非和浮动工资,吸引了众多人才前来应聘,他们有来自山东大学、德州师专等高校的教师,有来自山东省委等党政机关的干部,有来自企业的厂长、高级工程师,也有勇于革新创造的一线工人, 还有毕业于名牌大学的“农民”⑦。很多人来应聘不仅仅是为了家属孩子农转非,而是慕名前来,想在这个充满改革气氛的学校里大显身手,有所作为。其中有些应聘者,完全不是为了农转非,而是想来建功立业,他们有的来自西藏民族学院、济宁师专,还有的来自台湾。一时间,学院可谓群贤毕至,人才济济。 1985年12月,招聘教师已达83名,连同调入的89名干部、职工,共有教职工172名。到1988年下半年,教职员工总数已达186名,其中教师90名。到1988年底,教师中被评聘为副高级职称的有8名,其中副教授7名,副研究馆员1名;被评聘为中级职称的有47名,其中讲师45名,编辑2名。副研究馆员李子瑞,还被地委组织部评为地区拔尖人才。 校风、教风与办学成果 学院从1984年至1989年,六年时间共招收四届学生837名,其中在职干部、职工470名,应往届高中毕业生367名。学院除了1984年招收的三个专业138名学生之外,1985年,又增设了法律和农村行政管理两个专业,五个专业共招生367名;1986年,共招生320名;1987年,仅文秘专业招生12名。根据省教育厅规定,从1985年起学院列入全省统一招生,因此1985、1986、1987三年招收的学生,其高考成绩均达到了全省普通或成人高校专科录取分数线。1987年,学院和山东大学联合办学,在全省范围内招收企业管理专业学生79名,还和地区乡镇企业局合作,举办了三期乡镇企业厂长、经理培训班,培训学员100余名。 为把学生培养成具有开拓精神的社会主义新农村的管理者,学院对学生的思想品德和知识、技能都提出了很高的要求。 在德育方面,必须做到:1、思想要解放,行为要检点; 2、眼光要远大,行动要求实;3、思路要灵活,步骤要严密;4、志趣要高尚,胸怀要宽阔;5、革新要大胆,实施要细心; 6、作风要民主,办事要合法;7、律己要严格,待人要仁爱; 8、求贤要若渴,嫉恶要如仇;9、守则要如山,从谏要如流;10、精神要振作,作息要规律。 在智力和技能方面,必须具有独立思考能力、自学能力、操作能力、具体管理能力、深刻理解与灵活运用方针政策的理论思维和工作能力。 为了搞好教学工作,学院强调遵循“实用性”“系统性”“创造性”三条原则。在课程设置中,按照3 ∶6 ∶1 的比例,设置基础课、专业课和选修课。尽量开设新课程,并把心理学、系统论、控制论、信息论等新兴知识学科列入基础课范围。在教材建设方面,要求教师从实际出发,编写出简明实用的教材或讲义。学院还鼓励学生在学好本专业的前提下,可以免费选学第二专业,若能与原专业同时完成学业,可获得两个专业的毕业证书,优先推荐就业。学院还准备实行学分制,学生提前修满学分可提前毕业。这些原则和规定,充分体现了这所新型大学的开拓创新精神。 明确的办学目标,活跃的教学氛围,很快使学院形成了同心同德、积极向上、爱岗敬业、艰苦奋斗的良好校风。学院创办之初,抗战干部、副院长宁森,住在借用的简易平房里,冬天怕冻坏了耳朵戴着帽子睡觉。他和夫人望着瓦缝外的夜空,以苦为乐,吟诗答对,“来到陵县练三九,庐顶进风筋骨抽;只为开拓献余热,不求芳名万古留”。宁森在首届学生毕业典礼上的讲话更是振奋人心,他从学院的艰难创建讲到当年的延安抗大,不由自主地唱起了《抗大校歌》,顿时掌声雷动。王殿臣、孟庆峰等院领导,经常和师生促膝谈心,问寒问暖。有的老师和干部带病坚持工作。 1985年春,杜春富老师腰椎间盘脱出,天天忍着剧烈的疼痛,坚持讲课四个多月,后来不得不做了手术。手术后,尚未痊愈,又步履蹒跚地登上讲台。总务处主任李传富,虽有病在身,依然忙忙碌碌为师生服务,学院的每一个角落都有他高大的身影和爽朗的笑声,他不幸病逝在工作岗位上。在学院里,互相帮助、见义勇为的事情也是屡见不鲜。来自江南的教师,衣被单薄难过冬,北方教师就送去崭新的棉被。 84级一武城籍女生,父母双亡要退学,全校师生纷纷捐款捐物,学校及时给予救济,使这位孤女顺利完成了学业。 1985年一个深秋的晚上,84级学生杨玉才、贾宝华、刘延玲,在古城墙下勇斗持刀歹徒,救了一少女,一时传为佳话。 学院不但校风正,教风也很好。学院规定,教师在讲课中,若有一半学生不满意,该教师必须下岗,其浮动的两级工资也随之被取消。如果重上讲台,必须再通过试讲等严格的考核。老师们在这种奖罚严明的激励机制和逐步完善起来的竞争机制、约束机制下,人人钻研教学业务,个个争做教学能手。他们按照学院要求,参考统编大学教材,结合本院教学实际,编写了一批适应农村管理科学的教材或讲义。在教学活动中,老师们注重体现“精”“广”“新”的原则,丰富教学内容,改进教学方法。孙清禄、刘凤文老师合编的《乡镇企业管理》,陈西凯老师编写的《秘书学概论》,周鲁民老师编写的《法学》,王新军老师编写的《概率论讲义》,江焕本、刘少蕾老师合编的《社会学》等,都具有较高水平。葛有彦、刘长河、徐泗河等多位老师的科研论文,或在省级以上学术会议上交流,或在学术刊物上公开发表。张有文老师在现代汉语教学中,创造并使用的“五性教学法”(新鲜性、实用性、思想性、趣味性、灵活性),在1986年的山东省语法研究会年会上得到推广。田德新老师结合经济类课程的教学,发明了“经营管理棋”⑧,为提高对弈双方在企业、商业经营和管理中的智慧,提供了一个深度思维的平台。 在办学过程中,学院十分注重图书馆建设和编辑出版工作。除投资购买了部分图书外,还接受了中国社会科学院捐赠的大量珍贵图书。学院编辑出版了校刊《新农村管理者》(名誉院长刘国光题写刊名)两期和校报20多期,还计划组建出版社,用来出版老师们的专著、讲义、论文集及师生的文学作品等。 为了使学生开阔眼界、扩大知识面,学院于1984年首届学生开学后,便聘请国内外的专家学者来讲学。中国社会科学院、北京大学等单位的多名专家教授,来学院讲学十余次。1986年1月2日至12日,澳大利亚悉尼大学副教授伍宗唐(华人)、昆士兰大学高级讲师叶富强(华人)来学院讲学,讲的是乡村总体规划、乡村工业发展、电脑在农村发展中的应用等方面的内容,使学生受益匪浅。1985年5月、1986年6月、1987年9月,日本新居滨市中国交流促进协会会长藤原建树先生三次来学院讲学,主要讲日本的农业、教育现状与改革。藤原先生和夫人藤原贺乃、好友野野下治水,还参加了首届学生的毕业典礼,并向毕业生赠送了日汉词典。日本甲南女子大学教授宫成宏先生,被学院聘为客座教授。国内外的专家学者,都是免费讲学,其义举深得师生的欢迎和敬重。 (未完待续) 注释: ①陆学艺 男,汉族,1933年8月生,江苏无锡人。 1965年中国社会科学院哲学研究所研究生毕业后留所工作,先后任副研究员、研究员、博士生导师、农村发展研究所副所长、社会学所所长、中国社会科学院学术委员会委员、中国社会学会名誉会长。国家有突出贡献的专家。第八、第九届全国人大代表。 2013年5月13日在北京逝世。 ②孙越生 男,汉族,1925年2月生,浙江省人。 1948年毕业于厦门大学,历任中央财经委员会和外国专家局编辑和翻译、中国社科院文献情报中心研究员、国外中国学研究室主任、中心学术委员会主任。翻译出版学术情报资料超1000万字,编辑出版超1000万字,论著出版100余万字。 1997年1月在北京逝世。 ③王殿臣 男,1926年生,山东武城县人。 1946年入党,1947年参加革命工作,先后任平原县副县长、副书记、德州地区农林局长、商河县委书记、德州地区行署专员、德州地委书记、山东省人大常委。 1998年1月13日在德州逝世。 ④据统计,当时德州地区大专毕业生在总人口中仅占万分之八,远远低于全国万分之五十五点九的比例。 ⑤李宝善 男,1930年12月生,山东临邑县人。曾任德州检察分院副检察长、德州地区公安处副处长、德州检察分院检察长、陵县县委书记、德州市人民检察院检察长。 1994年12月离休。 ⑥刘国光 男,1923年11月生,江苏省南京市人。1946年毕业于云南昆明国立西南联合大学经济系。曾任中国社会科学院副院长、特邀顾问,全国人大常委,中共中央候补委员。 ⑦刘书红 男, 山东省滕县人。1960年北京大学哲学系毕业后到青海师范学院任教,因水土不服生病回老家务农,当民办教师。 1984年12月,被学院招聘为教师,1988年被评聘为讲师。 ⑧“经营管理棋”,专利号CN88100049.3 ,专利公告日1989年2月1日。它由棋子和棋谱两部分组成。棋子有厂长、会计师、工程师、推销员、工人、材料商品、货币、机器、房屋、公开调节共36枚,棋子为长方体并有级别和竞争能力。棋谱由两个企业及市场三大部分组成。这种棋的特征是将经济竞争引入下棋博弈之中。 (本文由张有文执笔、高立泉审定) |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·——德州农村发展学院办学始末

|

本文所在版面

【第 06 版:往事】

|

|