|

庆云杨迎春创作的剪纸入选全国非遗手工作品名单——

方寸间裁出大千世界

杨迎春在庆云县渤海中学非遗剪纸工作室制作节气剪纸

展示剪纸作品

开展剪纸公益教学

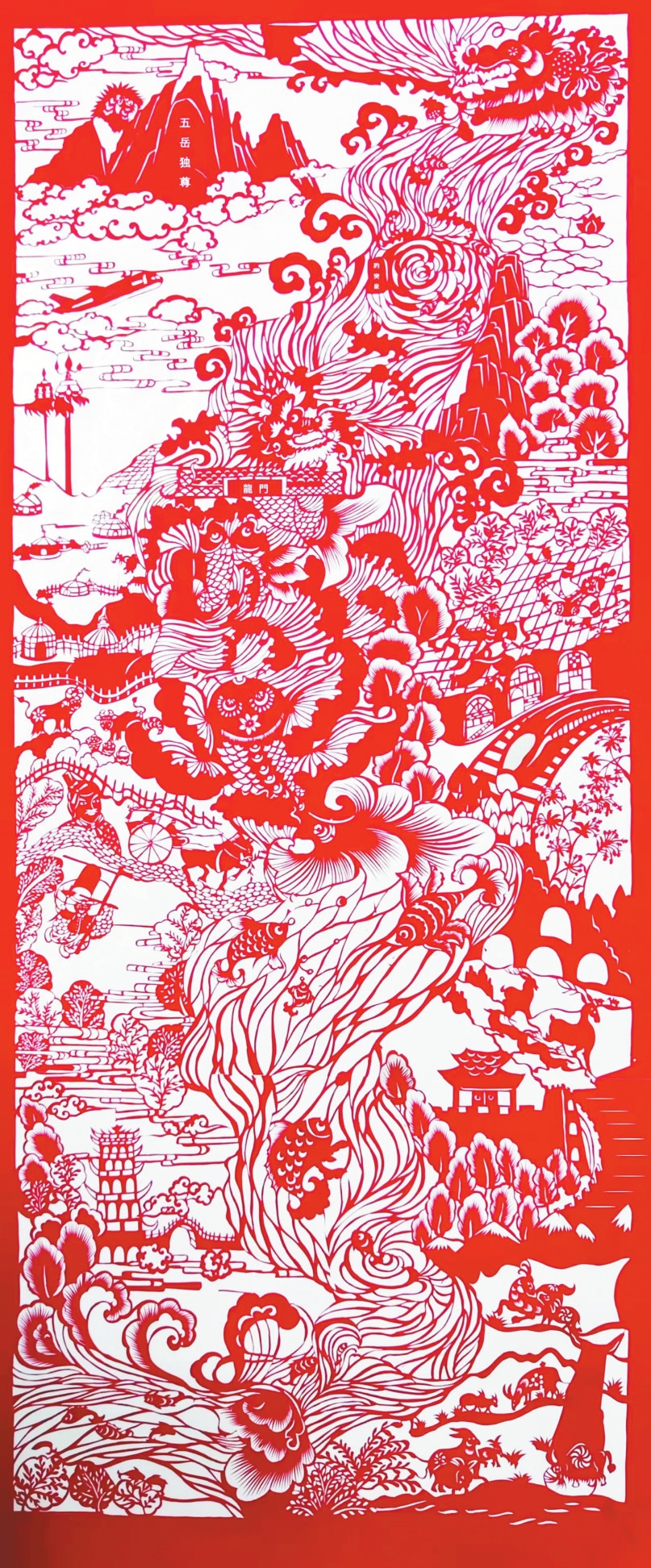

作品《黄河情黄河魂》 □本报记者尹晓燕本报通讯员刘立颖张晓 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·方寸间裁出大千世界

|

本文所在版面

【第 A3 版:人物】

|

|