|

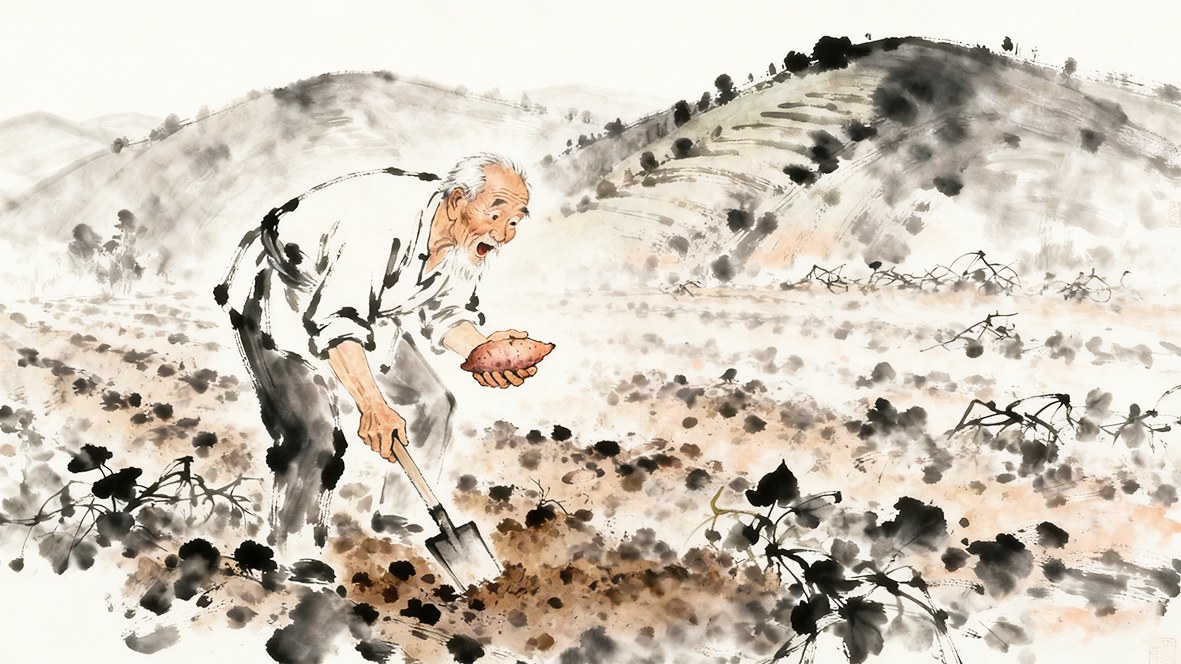

刨地瓜的联想

收获后的地瓜田里还能有小小的收获 □浩泉 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·刨地瓜的联想

|

本文所在版面

【第 A4 版:文化】

|

|