|

糜镇李氏家族从康熙年间至2008年8次编修《李氏族谱》——

540年家族史见证历史变迁

□李兴智

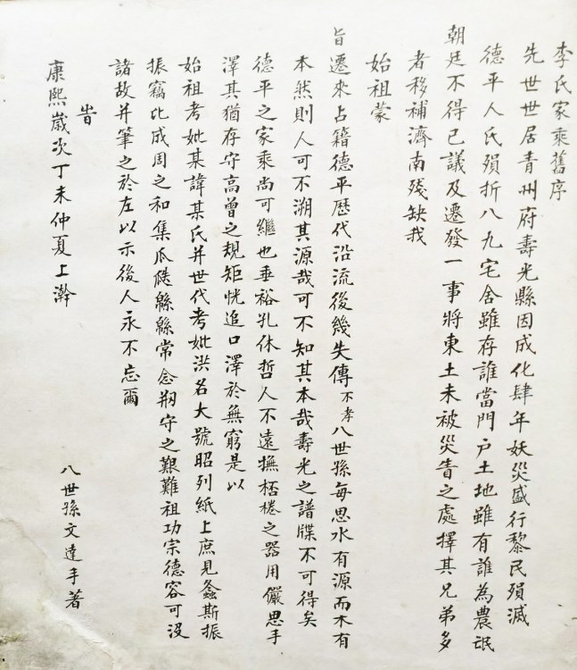

李氏族谱木盒正面

李氏族谱旧序 陵城区糜镇李家楼村李心清珍藏着家族里的《李氏族谱》。族谱三卷,每卷长40厘米、宽33厘米、厚约4厘米,封面、封底均为硬纸板包黄缎印花面。《李氏族谱》始修于康熙六年(1667),之后历七次续修。族谱谱序规范、脉络清晰、内容详尽、字迹工整,完整记载了明成化四年(1468)李姓始迁祖李敬州从青州府寿光县(现寿光市)城西关迁居济南府德平县(现属德州市陵城区)糜镇李家楼村至2008年计540年间,24代李姓族人繁衍生息、不断发展壮大的历程。 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·540年家族史见证历史变迁

|

本文所在版面

【第 A3 版:往事】

|

|