|

珍贵的物品无声地向人们诉说着抗美援朝那场战争——

老物件背后的故事

志愿军某部渡过汉江后围歼残敌。(新华社资料照片)

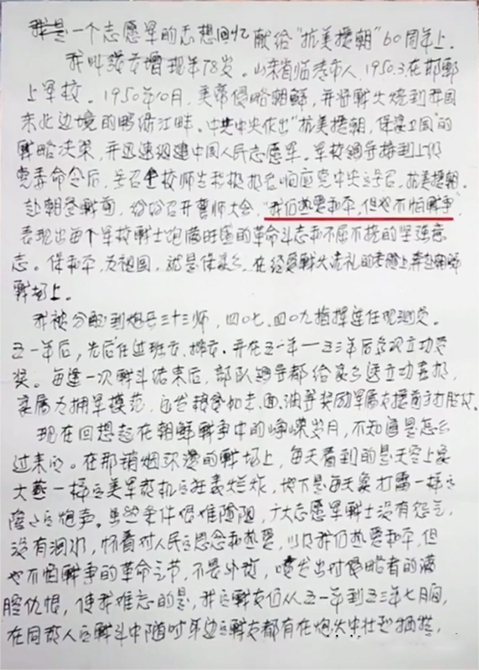

张长增撰写的回忆录手稿(局部)

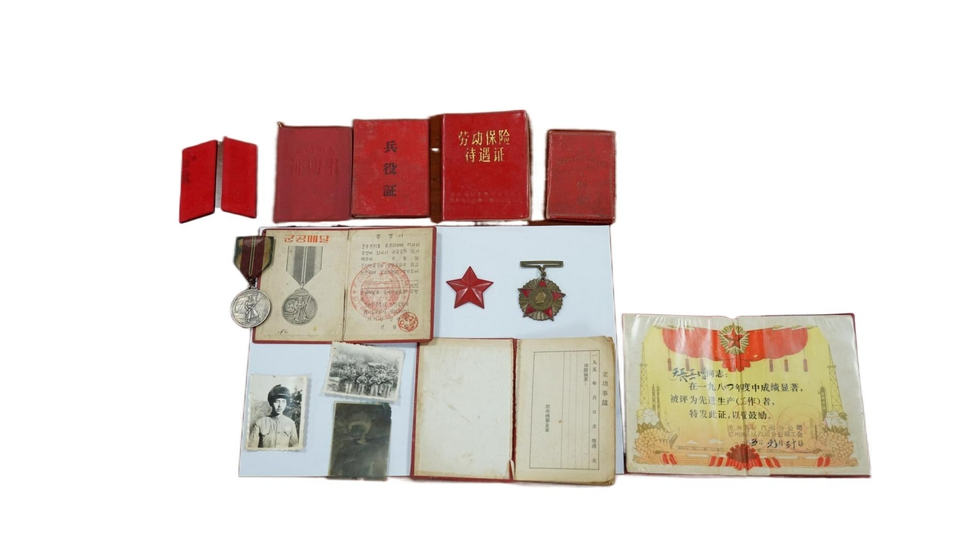

张长增捐赠的部分物品

张长增抗美援朝军功奖牌

志愿军军用水壶

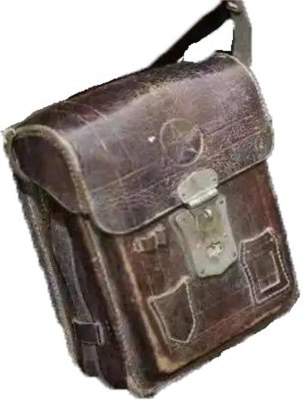

志愿军军用皮包 □李浩 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·老物件背后的故事

|

本文所在版面

【第 04 版:往事】

|

|