|

5月10日,我市《关于加快低碳经济发展的意见》正式出台,标志着市委、市政府将发展低碳经济提升为我市重要发展战略,并提出了将我市打造成国内一流低碳经济示范区的发展目标。

让低碳“燃”得更亮

——我市如何增创新优势发展低碳经济

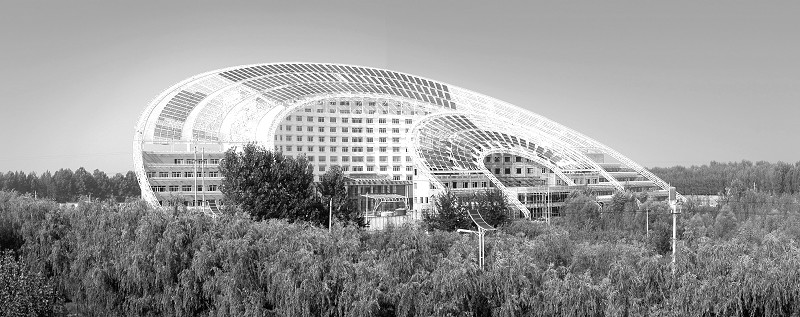

我市发展低碳经济的基础和条件怎样,今后将面临哪些困难和挑战,如何才能实现突破,打造 “低碳德州”?带着这些问题,记者进行了深入采访。 优势 低碳经济,是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式,是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步,其实质是提高能源利用效率和创建清洁新能源结构,核心是技术创新、制度创新和发展观的改变。大力发展低碳经济,是后进地区赶超发达地区的一次难得机遇,是转方式调结构的最佳切入点。 我市在低碳经济发展方面认识早、起步快、成效显著。2005年初,市委、市政府从促进经济社会可持续发展的战略高度,提出并实施了“中国太阳城”战略,成立了中国太阳城战略推进委员会,并被命名为“中国太阳城”。2007年,新一届市委、市政府审时度势,站在谋划德州长远发展的高度,确定了“突出以人为本,发展生态经济,建设和谐德州”的总体要求,不断加大探索,初步形成了“低消耗、高产出,低排放、高效益,大循环、可持续”的生态集约型工业模式,形成了煤炭、建材、造纸、食品加工等循环产业链为主导的循环经济框架。 此后,我市以太阳能、生物质能、风能为主的新能源产业发展风起云涌。目前,全市已有太阳能利用相关企业70余家,年生产太阳能热水器300余万平方米,占全国的1/10左右,并且每年以30%以上的速度递增。在太阳能推广利用方面,我市走在了全国前列,目前我市市区新建建筑太阳能建筑一体化设计与施工推广应用率达到100%,全市村镇住宅小区达到50%。2009年1月,我市在世界多个城市激烈竞争的情况下,成功获得了第四届世界太阳城大会的主办权。 2010年,市委、市政府站在谋划德州长远发展的高度,明确提出了大力发展低碳经济、循环经济、绿色经济、生态经济,加快工业化、城镇化、信息化、国际化、生态化进程目标,着力建设新能源、生物医药双千亿级产业基地和新材料、文体用品两个五百亿级产业集群,加速产业向高端高质高效发展。 挑战 发展低碳经济是一项系统工程,向低碳经济转型将会是一个长期的过程,短期内我市还面临许多困难和挑战。 ——从现有基础看,结构不合理,转型升级任务十分艰巨。产业结构方面,2009年我市三次产业比为12.4:54.6:33,工业比重偏高,低能耗的服务业比重偏低。同时,工业中虽然重化工业结构特征不是很明显,但钢铁、化工、电力、水泥等高能耗传统行业比重大,产业结构优化升级任务艰巨。能源结构方面,近年来能源消费结构虽有所调整,但煤炭消费所占比重仍高达65%以上。煤炭消费比重大,二氧化碳排放强度高,致使在经济发展过程中“高碳”特征明显。 ——从发展阶段看,工业化、城镇化与低碳排放存在较大矛盾。“十二五”时期,是我市工业化和城镇化快速推进的时期,也是我市统筹城乡、改善民生的关键时期。工业化的快速推进、城乡基础设施健全完善以及人民群众消费结构升级,必然需要一定的能源消耗和碳排放。 ——从自身实力看,面临着严重的技术和资金瓶颈。技术方面,目前我市能源生产利用、工业生产等领域技术水平较低,技术开发和自主创新能力较弱,这是我们不得不面对的现实,也是我市由“高碳”经济向“低碳”转型的最大挑战。资金方面,低碳技术研发、应用、推广以及低碳项目建设都需要政策引导和资金扶持。我市财力十分有限,银行实力较弱,不能满足低碳发展的资金需求。 ——从环境氛围看,低碳发展的理念不够深入、机制不够健全。我市发展低碳经济还有许多不尽如人意的地方,如舆论引导不到位,从领导到群众,尤其是部分企业在发展低碳经济上还存在一些模糊认识;规划制度不到位,对发展低碳经济缺乏科学引导和有力支持;考核奖惩不到位,由于缺乏有效激励机制,部分领导重GDP的思想还未能很好转变。需要进一步统一思想,在全社会倡导低碳理念,形成各部门齐抓共管的合力。 突破 如何让低碳产业优势更加突出,如何全面推进低碳社会建设、优化低碳生态环境,逐步确立健康、节约、低碳的生产生活方式和消费模式?我市还需从以下几个方面去努力。 发展低碳经济要培育低碳产业。对我市来说,一是要大力发展新能源产业。在太阳能利用上,要强力发展光热利用产业,培大培强优势骨干企业;加快发展光伏产业,集中力量打造“中国太阳谷”;积极建设太阳能发电示范项目。在开发生物质能方面,要鼓励支持企业研发生物质液体燃料、生物质成型燃料及发展生物质发电。在发展风电产业中,使风电装备整机制造、风电叶片等,逐步形成规模化、批量化生产,使之保持在国内市场的优势地位。在探索利用地热能资源方面,研发能满足环保和循环利用要求的地源热泵系列技术,探索地热能在医疗保健、休闲旅游、种植养殖、育种、发电等领域应用的新途径、新形式。在发展新能源汽车方面,要发挥我市汽车零部件配套基地的优势,大力开发电动汽车配套零部件,力争建成全国知名的“电动汽车零部件配套基地”。二是要加快推进服务业发展。大力拓展新兴服务业,加快发展生态旅游,着力将太阳谷打造成标志性景区。突出发展现代服务业,规范提升传统服务业。三是要加大生态农业建设力度。努力提高森林覆盖率,增加森林蓄积量,增强碳汇能力。 建设低碳社会,还需强化节能降耗。在工业领域,要积极推广应用低碳技术,发展循环经济和静脉产业;在交通领域,要优化交通网络结构和耗能结构,实现城市交通低碳化运行;在建筑领域,要强化节能设计,严格节能监管,鼓励低碳运行;在市政公共设施领域,要大力实施“绿色照明”工程;在农村则要积极引领低碳发展。 政府的政策推动与服务,是低碳经济得以快速发展的一个重要因素。因此要建立相应的领导机构,负责研究、组织、协调发展生态经济、低碳经济的有关工作,抓好有关政策的落实。进一步研究制定和完善支持低碳经济发展的扶持政策和相关实施细则,建立碳排放监测、统计体系,将资源消耗、环境损益逐步纳入经济发展的评价体系。与此同时,还要加大发展低碳经济的宣传力度,引导群众在生产、生活、流通、消费各方面,积极贯彻低碳理念,在全社会形成推动低碳经济发展的浓厚氛围。 □本报记者 杨德林 本报通讯员 杨云广 张秋爱 ■链接 我市发展低碳经济目标和空间布局 发展目标:到2015年,能源消费结构进一步优化,新能源产业销售收入达到1000亿元,生产方式基本实现向低碳型转变,三次产业比例达到8∶52∶40,高新技术产业产值占工业总产值比重提高到32%左右;低碳技术研发和推广应用水平全面提升,打造出一批支撑低碳经济发展的高新技术产业、创新型企业;碳排放得到有效控制,碳汇能力明显提高,单位GDP二氧化碳排放比2005年下降25%,森林覆盖率达到32%;低碳发展保障体系逐渐完善,建立较为健全的法规保障体系、政策支撑体系、技术创新体系和激励约束机制,逐步探索碳排放监测、管理及交易体系。 空间布局:依据重点带动和循序渐进发展原则,充分考虑现有的产业优势和资源禀赋,把市经济开发区作为低碳经济核心区,把德城区和市运河开发区作为低碳经济集聚区,把区域内其他县市作为低碳经济拓展区。按照重点发展低碳经济核心区,着力提升低碳经济集聚区,最终带动其他县市低碳发展的思路进行综合布局和建设。 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·让低碳“燃”得更亮

|

本文所在版面

【第 4 版:经济】

|

|