|

中心城区代表着一个城市的发展水平,是区域经济发展的龙头。要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,在全市起到引领示范和辐射带动作用,就必须建设大而强、大而优、大而美的中心城区——

昂起区域发展的“龙头”

作者:唐晓颖本报

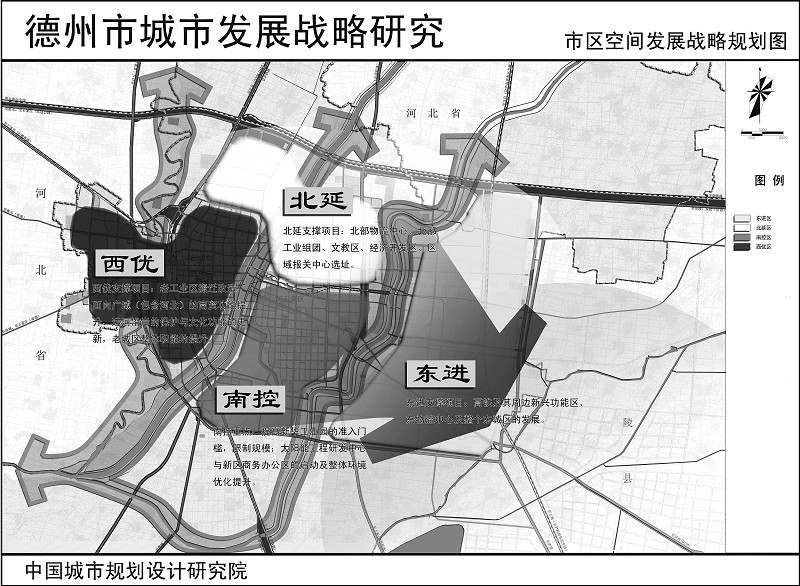

不久前,市委召开常委扩大会议,提出要做强做大中心城区,努力提升其综合竞争能力、辐射带动能力和可持续发展能力,发挥其在建设区域经济文化高地中的龙头带动作用,促进我市经济社会科学发展、和谐发展、率先发展。 立足市情,把握机遇,凝聚共识加快发展 近年来,市委、市政府高度重视发挥中心城区在全市经济社会发展中的龙头带动作用,积极稳妥推进各项建设,中心城区综合实力不断跃升,基础设施日臻完善,城市面貌显著改观,对外形象越来越好。目前,我市城市化率已达到41.5%,人均GDP突破3000美元,具备了中心城区快速发展的基本条件。 加快中心城区建设,主角“三区”当仁不让。以德城区、市经济开发区、市运河经济开发区为主体的中心城区,是全市政治、经济、文化中心,是市委、市政府及众多中直、省直单位和企业的驻地,拥有丰厚资源和各县市区无可比拟的独特优势。 加快中心城区建设,机遇频现大有可为。中央实行扩大内需、增加投资、促进经济增长的宏观政策,为加快中心城区发展提供良机;随着高铁时代的到来,我市即将形成的双纵双横铁路交通网、三纵三横高速公路网,使中心城区交通主枢纽城市的区位优势更加凸显;积极承接半岛蓝色经济区产业转移,融入黄河三角洲高效生态经济区,使中心城区的竞争优势更加凸显;国家新能源产业基地、全省区域物流节点城市的加快建设,使中心城区的产业优势更加凸显;承办十一运部分赛事、迎接第四届世界太阳城大会,使中心城区的品牌优势更加凸显。 今年,市委、市政府作出争做半岛蓝色经济区向内陆延伸的“桥头堡”、承接沿海城市产业转移的“主阵地”、助推半岛蓝色经济区建设的“资源库”的重要部署。加快中心城区发展,已成为打造区域经济文化高地和对接蓝色经济区的战略选择和重要突破口。 定位准确,目标明确,高标准谋划发展战略 在9月18日召开的市委常委扩大会议上,我市明确了加快中心城区发展的思路、定位和总体目标。 着眼长远,超前谋划。大力实施“一主四副”的城市发展战略,将陵县、平原、武城、宁津纳入区域经济发展,通过中心城区与四个县域的功能整合与分工协调,优化资源的配置,逐步形成以中心城区为主城、周边四县县城为副城、其他县(市)城为卫星城的组团式、扇状城市格局,推动各组团城市产业合理分工、密切配合、相互促进、确保共同发展,最大限度形成区域竞争优势。 立足当前,统筹布局。大力实施“东进、西优、北延、南控”的中心城区空间拓展指导方案。市运河经济开发区承载德州运河文化的重要空间,着重对区内的职能进行优化和调整,突出运河文化的特色,将不适合发展的用地进行置换和调整,老城区整体职能优化;德城区向南发展面临着河流水系及铁路等客观条件的限制,将来主要向北延展,而南部在规划期内以提升环境为主;减河以东区域重点是完善东部高铁新区规划,打造新的经济增长极。 发展蓝图已绘就,到2015年,我市中心城区建成区面积达100平方公里,人口突破百万。中心城区生产总值突破1100亿元,年均增长21%,占全市比重达到35%以上;地方财政收入突破60亿元,年均增长20%。中心城区三次产业比重调整为1:50:49。生态环境明显改善,2015年较2008年COD、SO 2 排放总量分别下降17%和23%,万元生产总值能耗较“十一五”末下降15%以上;建成区绿化覆盖率超过40%,进入国家级生态园林城市行列。 突出重点,统筹协调,以科学发展观为指针 在加快中心城区建设中,我市突出重点,积极调整经济结构,优化产业布局。 发展以新能源和生物技术为重点的先进制造业,尽快构筑起支柱产业—龙头企业—产业集群的发展格局;深入推进“南融北接”战略,整合优质资产,加大与中央企业和国内外大企业的合作力度;加快中心城区骨干企业的现代企业制度建设步伐,完善企业做大做强的动力机制。 发展以现代物流为重点的现代服务业。全力打造工业品、钢材、木材、煤炭、石油、医药、农资、农产品等八大物流园区,大力推广连锁经营、特许经营、超市、大型摩尔等现代经营方式和新型业态,着力引进国内外知名商贸企业入驻;精心组织实施“两湖”风景区、中国太阳谷、减河湿地生态修复等旅游景区建设,重点抓好文化旅游、文化休闲、文化体育、文化创意四大产业。 同时,统筹发展各项社会事业。鼓励企事业单位、社会团体和个人投资办学,引导帮助民办学校扩大办学规模,提高办学水平;完善公共卫生服务的基本职能,改革市、区疾病防控和卫生监督管理体制,不断提高卫生服务效率和质量;提高城区社会保障水平,完善城镇职工养老、医疗、失业、工伤、生育保险和城市居民最低生活保障制度,不断扩大社保覆盖范围。 各扬优势,错位发展,共同演好发展大戏 “三区”作为建设的主体,充分发挥主观能动性,按照统筹规划、优势互补、突出特色、错位发展的原则,提升中心城区综合服务功能,构筑发展新优势。德城区按照“中部现代服务业、北部先进制造业、南部品质新农业”的总体布局,充分发挥商贸文化产业优势,重点实施服务业拉动战略,集中发展零售餐饮、市场物流、文化娱乐、信息软件等产业,着力打造商贸强区、物流大区和文化名区。市经济开发区立足于壮大先进装备制造、新能源、生物技术等高新技术产业集群,重点实施大项目带动战略,集中建设高端制造业集聚区、高新技术密集区和国家级生态经济园区。市运河经济开发区要依托西部骨干企业,发挥铁路、仓储优势,重点实施产业提升战略,增强自主创新能力,打造生态型能源、化工、纺织基地和现代物流园区。 陵县、武城、平原、宁津四县结合各自实际,主动与中心城区发展对接,发展壮大特色产业集群,实行区域错位发展。 陵县以“全面对接德州,发展同城经济”作为主体发展战略,提出在发展规划、基础设施、城市建设、产业发展、要素市场等方面做好对接,努力打造承接德州的现代制造业基地、现代物流基地、观光旅游基地。目前,对接中心城区取得了初步成效,在规划上,高标准制定出今明两年实施的对接德州十大重点工程规划;在基础设施上,以东方红路和陵边路为切入点,搭建对接的大框架,东方红路陵县段总投资2.7亿元,东起连接德龙烟铁路与德滨高速的陵边路,向西直至京沪高铁站区和德州市中心城区,明年6月份即可建成通车,届时,乘车从陵县县城老城区到市行政中心仅需10分钟,到京沪高铁站仅需5分钟。陵边路目前正在拆迁,明年正式动工建设,它南接德龙烟铁路陵县站,北接314省道,使陵县与德州市中心城区联结更加紧密。在产业上,积极承接中心城区产业辐射和转移,吸引中心城区的大企业落户陵县,已有普利森、恒丰纺织等13家企业落户,“同城经济”初露端倪。 □本报记者 唐晓颖 本报通讯员 范伟 刘金伟 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·昂起区域发展的“龙头”

|

本文所在版面

【第 3 版:新闻视点】

|

|