唐家山一带受阻河道水面上升较快

水!水!!水!!!

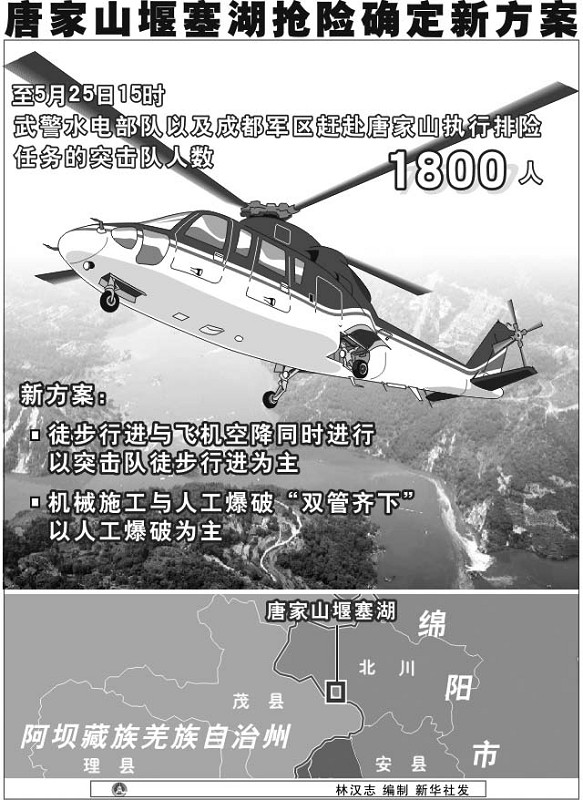

距离北川县城约6公里处涧河上游的唐家山堰塞湖,水在一节节上涨:22日,上涨2.6米!24日,上涨1.93米!存水已达1.28亿立方米,距离堰顶最低处752米只有29米的距离!!!

巨大的“悬湖”,犹如悬在绵阳上方的一柄利剑,严重威胁灾区70余万群众以及抗震救援部队和抢险人员的安全。连日来,无数绵阳人在祈祷:不要下雨。但是,气象部门预报:25日至26日,唐家山堰塞湖将有雷雨大风天气,降雨量将达20至60毫米!

绝不允许唐家山堰塞湖被动溃坝,造成地震之后再一次浩劫!部队官兵、干部群众紧急行动起来。分布于抢险各处现场的新华社记者,目击了这场紧急抢险。

冒险起飞

从24日上午开始,绵阳机场上空就笼罩着一层厚厚的雾霭。

两天来,飞行官兵冒着巨大的危险,一次次起飞,试图打开一条吊运工程机械设备的“空中通道”,但浓密而厚重的云层一次又一次阻断了他们的努力。

24日上午开始,执行人员运送任务的济南军区某陆航团在9时许出动第一架米—17直升机,运送5名抢险施工指挥员前往唐家山堰塞湖堤坝。唐家山堰塞湖上空气象条件极差,能见度非常低。拥有5000多小时飞行时间的特级飞行员张茂生,率领机组在厚厚的云层间捕捉到一丝间隙,采用单轮悬停的方法,将人员和部分必备的生活补给物资成功投送上坝。

下午,气象条件没有任何好转。14时30分,返航归来的张茂生再次率领机组起飞,运载8名武警水电部队官兵和简易施工工具,试图创造条件再次冒险降落。新华社记者随机前往。

飞机进入龙门山山脉上空后,云层越来越厚、云底越来越低,给直升机的飞行安全造成严重威胁。张茂生驾驶直升机不断拉升,飞行高度达到3300米,使直升机保持在云层上端飞行。在唐家山堰塞湖上空,到处是一片白茫茫的浓雾,根本无法分清哪里是高山、哪里是湖泊、哪里是堤坝。直升机在唐家山堰塞湖上空来回盘旋,就是找不到可以降落的条件和机会。经过半个小时的努力,不得不返航。

直升机返航时,记者看到,直升机上的武警官兵眼中饱含着泪水。武警水电部队三总队少校龚军仓告诉记者:“在大坝上有我们30个兄弟,他们没吃没喝已经100多小时了。”

5月21日,武警水电部队通过直升机向唐家山堰塞湖堤坝上投送了30人组成的先遣队,对堤坝进行实地勘察,为制定抢险施工方案提供参考,同时24小时监测水情变化。官兵上坝后,由于天气原因后续部队和补给物资一直无法运送上坝,官兵们依靠上山采摘野果充饥解渴。

“在我几十年的飞行生涯中,这里的气象和地理条件是最为恶劣复杂的。”张茂生说,“但是,战友们在盼望着我们,灾区的群众在期待着我们,只要有一丝希望,我们都将做百倍努力。”

25日,直升机再次起飞,但飞机下面,依然是一层浓厚的云……

“云层只要有个缝隙,哪怕只给直升机十几秒的缝隙,我们就可以降落到指定的地域”。在唐家山堰塞湖抢险指挥部今天的协商会上,某部负责人说。

在绵阳机场,一个“大家伙”始终无奈地趴着不能动弹。这是世界上装载量最大的米—26直升机,负责运送施工装备。

“我们的飞机随时待命,只要符合飞行条件,立即起飞,但是……”担任机场指挥的绵阳民航管理局局长冯建华告诉记者,两天来,机场能见度最高只能达到1000多米,无法满足直升机起飞要求的最低2000米能见度,而擂鼓镇、唐家山的能见度也无法满足这个条件。 “这鬼天气,什么时候能飞?”“我们来是干活的,等着难受。”官兵们心情迫切,长长叹息。

徒步突击

如此恶劣的天气下,抢险指挥部原来用飞机将大型机械设备投放至堰顶的行动已无法顺利完成。

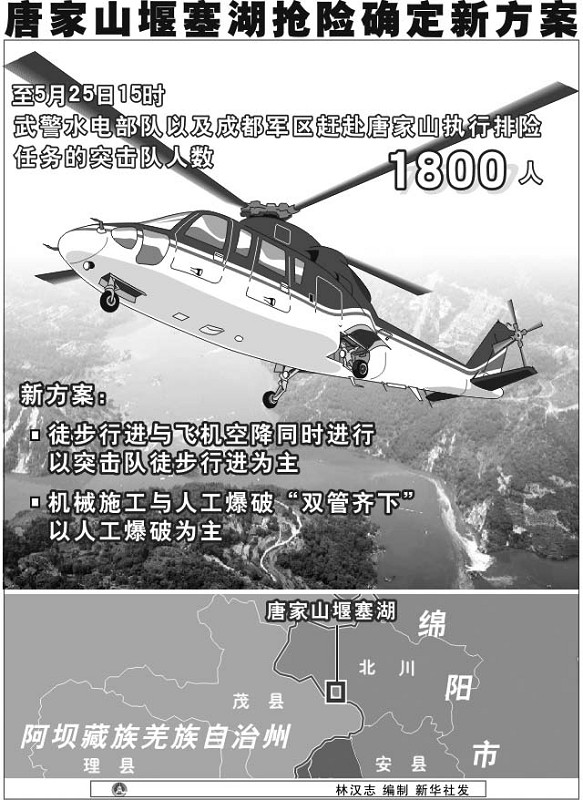

“飞机运送靠不住。根据气象部门的预计,27日唐家山堰塞湖区域才会放晴。我们只能改变方案,双管齐下,在不放弃飞机运送的前提下,安排大批突击队徒步进入唐家山堰塞湖堰顶。”抢险指挥部有关负责人说。

25日上午,唐家山堰塞湖抢险指挥部果断决定,将以工程机械开掘引流明渠为主的方案变为机械施工与人工爆破“双管齐下”,以人工爆破为主的新方案。立即组织突击分队,携带炸药、锨镐,绕道茂县、漩坪,向唐家山堰塞湖突击,开辟一条运送人员和机械的陆上通道。

部队官兵再一次挺身而出!紧急会议5个小时后,武警水电部队以及成都军区为数1800人的突击队迅速集结,出发赶赴唐家山堰塞湖堰顶。这支突击队每名队员携带了10公斤炸药以及锨镐、干粮等物品,他们将在达到堰顶后迅速投入爆破挖渠工作。新华社记者徒步随武警官兵连夜挺进。

这将是一次艰难的跋涉。摆在突击队面前的是一条人迹罕至的崎岖山路,中间要翻越两座大山。汶川大地震,使江河断流,使山峦移位,谁也说不清,现在仍在持续的余震,会使途中的地质情况产生怎样的变化和危险……

而在24日傍晚,一支七人组成的小分队已冒着浓雾从北川县擂鼓镇出发,连夜徒步翻越巍巍大山,目的地是唐家山堰塞湖上游的禹里乡,他们将安装水情自动测报系统,通过北斗卫星迅速把水情信息直接传到绵阳指挥部。

“我们等了三天飞机,都因为天气不好,没法飞,只能徒步翻过去了。”小分队队长汪德隆说。

他们出发的地点,一边是地震灾民擂鼓镇安置点,顶顶帐篷间,炊烟升起;另一边是必须仰视的大山,夜幕四合,大山黑黝黝的。沉默,似乎隐藏着无声的危险。

技术员姚峰很少走山路,他抬头看着大山,有些发怵,但还是说:“爬山!”

而此行7人还承担着另外一个任务:与20日空降至禹里乡的8人会合。这8人中,有6名部队通讯人员,2名地方水利专家,他们负责现场查勘探测量。8个人只带着两背篓食物,刚开始时,禹里乡老乡还给他们提供一些蔬菜,后来,老乡们全部转移到安全地带,而飞机又无法下降,这8个人有断粮之虞。

两名水利专家中,有一名66岁的老先生,是曾任四川省地矿局成都水文地质工程地质队高级工程师的杨杰,全国五一劳动奖章获得者。汪德隆说:“想起杨老先生这么大年纪还冒险空降到一线,我们吃点苦,又算什么!”

紧急疏散!

紧急疏散!

从21日开始,正在北川灾区抗震救灾的解放军和武警官兵开始紧急疏散周围群众。

新华社记者24日赶到位于曲山镇北川中学的北川抗震救灾指挥中心时,北川县委书记宋明在帐篷中介绍说,群众疏散工作正安全有序进行。

宋明介绍,马上要进入雨季,加上余震不断,这给唐家山堰塞湖抢险造成很大困难。群众要撤至安全地方,对上下游六个乡镇进行疏散后,大部分群众撤至安全地方。上游漩坪乡已被淹没,禹里乡已经部分被淹没,四五千名群众已经往高处转移。下游4个乡,一个干部负责七八户,20多个村的5000多名群众已撤到河平面以上50米。宋明表示,下撤结束后要保证村民供给。他介绍,个别群众还是有侥幸心理,“有可能跑回去”,要对此做好思想工作。

宋明还对记者介绍:北川抗震救灾指挥部马上将下撤到擂鼓镇,所有人员撤离后这里将成为重点防疫区。解放军某部防化团将进行大规模、高强度防疫。北川中学操场上的受灾群众也会和指挥部一起下撤,撤出后这个区域要管制,撤出工作25日晚要完成。目前,操场上以及山上小屋子里的群众数目还没有具体统计。下撤工作会分步安排,他马上会给曲山镇下达命令。

5月22日,温家宝总理第二次来到地震灾区时,一抵达绵阳即飞往唐家山堰塞湖视察,温家宝总理提出了处理堰塞湖问题的三条原则:一是主动处理,避免被动处理;二是要立足早处理,防止因水量增大增加处理难度;三是同时制定工程排险方案和人员转移避险方案,确保群众安全,确保部队和抢救人员安全,绝不能再造成人员伤亡。

一切为了群众的安危,一切为了总理的嘱托!

25日下午两点,新华社记者再次来到擂鼓镇,北川抗震救灾指挥部已搬到这里,一片白色大帐篷有序排列,帐篷附近是数十台大型挖掘机械。直升机停机坪位于群山环绕的谷底,黑色的土地上画有一个巨大的白色十字。因为刚下过雨,道路泥泞。环视四周,浓雾弥漫。

记者在米-26停机坪边向武警水电官兵和中国航油的工作人员了解到,一旦天气情况允许,他们将迅速进行大型挖掘设备的吊装运输……

唐家山堰塞湖上游的禹里乡,曾经是北川县的老县城,相传是大禹降生之处。远古时代,大禹治水,惠民无数;现在,人们又在为治水而殚精竭虑。他们也将像大禹一样,书写历史。(新华社四川北川5月25日电)