|

德州城已有600余年的历史,如今古建筑痕迹几乎消失殆尽,而诸如南营、北营、哨马营等街巷以及其间蕴藏的故事仍历久弥新——

仓和营:烙印深刻的德州地名符号

十二连营出土的铜火铳

铜火铳铭文

北厂东北街村

南营街

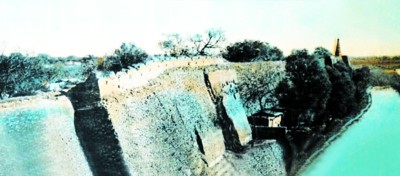

1397年,德州设卫筑城,图为南城墙的一部分,拍摄时间为1937年1月 公元1397年,德州设卫筑城,距今600余年。建城干什么?屯兵守粮仓。几百年过去了,德州地面上的古建筑痕迹消失殆尽,只有南营、北营、北厂、哨马营等街巷以及流传其间的故事历久弥新。 600年前设卫筑城 有城才有街巷,德州却颠覆了这一概念。与“仓”和“营”这两个街巷符号相比,德州城属于小字辈了。 为控制运河仓储,明代政府把九省河道所经过的地方,设43卫、16所,武装保卫漕运畅通。 1368年,大将常遇春攻克德州,设立守御千户所。在此基础上,1376年设立德州卫,后来又设置了德州左卫。两个卫共有110个屯,11200人,所有士兵单独设立户籍,叫做军户,军户平时屯田自养,不服官差杂役,只管“修河打堤、拉纤挂柳、战时归队”,管辖着从桑园北十里(北第四屯)到临清近500公里的范围。当时在官道的渡河处,有一座用船只搭的浮桥,南来北往的船只集中在一个时间开船,到时把浮桥船只拆出两三只,船过以后即行合拢。大运河里,运粮漕船、进京出京的官船、客船、货船都要在德州停泊。 为了解决驻军的生活和居住问题,明朝政府开始着手建设德州城。 德州建城源于秦朝设郡而治,旧址在开发区抬头寺一带,《水经》中记载:“屯氏三渎西流迳鬲县西”。后虽经历代修葺、迁移,但因年代久远,至明代时期已严重坍塌。据《德州志》记载,明洪武三十年(1397),德州卫都督张文杰、指挥徐福酝酿十年,全体卫军历时两年建设了德州城,为砖城。当时建城的砖除了来自被运河水冲垮的罗城外,主要来自城南20里左右沿运河的村子,当年烧砖的窑场和匠人们吃饭的伙房,便是如今德城区黄河涯镇的“窑上”“伙房”这两个自然村的形成和由来。 德州城范围大体为今东方红路至共青团路,新湖大街至迎宾大街。德州城池形似靴,周长5100米,高12米,厚9米,护城河宽15米,深6米,城内面积2.5平方公里。有5个城门,东为长乐门,南为朝阳门,西为定边门(该门在明万历年间改为聚秀门),北为拱极门,西北为广川门(小西门)。南门最气派,为两层门,内外城中间有一个瓮城,两层门都向南。北门由于犯了所谓“太岁”,从建成后即成虚设,只有处决犯人时才打开。砖城建成后,德州官署衙门、官宦豪门的府第宅院,大多集中在城内的北部。为方便去墙外的运河取水,在西门以北又辟一小城门,门洞亦比其他四门小,人称小西门,俗称水门。 当时的德州城内全是屯卫士兵,是个大兵营,也没什么街巷概念。但是,处在交通枢纽地位的德州渴望拥有发达的商业,以适应其地位,满足南来北往人群的需要。于是,在明永乐九年(1411),有了“招集四方商旅分城而治”的政策。《德县志》记载:永乐九年,南北商旅被安置在城厢并设市:南关为民市,为大市;西关为军市,为小市;马市角南为马市,北为羊市,东为米市,又东为柴市,西为锅市,又西为绸缎市。中心角以北为旧线市,南门外以西为新线市……小西关军市货物皆自南关拨去,故市名以小字别之。后因每年冬天运粮于北厂,故又以北市为名。万历四十年(1612)御河西移,浮桥口立大小竹竿巷,每遇漕船带货发卖,遂成市场。这是德州城的第一次大规模的城市规划。后来,随着卫所地位的不断下降,城市的修缮管理开始由州来承担,卫城逐渐变成了州城,一直延续至今。 “仓”出现最早 德州,因其地理位置重要,为历代仓囤和驻防重地。据《德县志》记载,金天会七年(1129)在德州城北三里许的地方设置将陵仓,也叫北仓,由御河运豫省粮。因为在古代把有空地可存放粮食及货物的栈房称为厂,因此这一带得名北厂。也正是从这时候起,“仓”成为独具德州街巷地名特色的文化符号。 在之后的时间里,本州仓、老虎仓、将陵仓、陵州仓、德州新仓、德州卫新仓、儒学仓等陆续出现,并为德州街巷地理位置做了标注。元至元二十六年(1289),开通济州河、会通河后,大运河全线贯通,成为全国南北漕运的大动脉,德州“控燕云而引徐兖,襟赵魏而带溟岳,神京藉为咽喉,漕艘由之通达”(陈亮彩《重修德州城记》)。 明到清初,中央、省和济南府长期在德州设置管理漕运的官署,常驻要员,分别负责漕粮的征、管、运等工作。管理机构更迭变迁,“仓”元素遍布大街小巷。 户部监督分司,与德州仓同时设立,是中央户部驻德州掌管漕粮、德州仓事务的官署,长官由户部主事或员外担任,一年一轮换,称为部使,正五品。 1449年,随着德州仓迁到城里,户部监督分司也迁到目前的市检察院院内,改名为户部管仓分司,职能不变,德州也一度多了一条户部后街。 明正统十四年(1449),水次仓迁至城内南门东街。预备仓移到城内后一分为二,移到西门内的叫常丰仓,附近这条南北街巷被称为仓楼街(美丽华大酒店西墙后的小街,南起建设街),向北连接它的胡同叫常丰胡同(胡同很窄,宽不过两米,长500米左右,北连丰华街);移到原城隍庙南的叫预备仓,预备仓街由此而来,也是一条南北走向的街道,大体位于原城隍庙市场东侧,南起东方红路,北接三八路。 随着粮仓的进城,原来设在北厂的钞关也迁到了桥口附近,乾隆六年(1741)二月,曾对钞关所设分关口岸进行检查,经查德州、魏家湾、尖庄、樊村厂4处皆系“相沿已久,并非近日增添,自应照旧设立,奉部覆准”,其他予以撤除。 雍正八年(1730),在卫署前建立军粮库24间,称德州卫新仓,用来存储德州左卫屯垦的粮食。第二年,在州署东侧修建了粮库120间,称德州新仓,除了储存“常谷”和“社谷”外,还储存漕运过程中的漕米。乾隆二十四年(1759),原临清仓归并到德州仓,督粮道库改成临德仓。 以上粮仓,近代大部分修葺沿用,直至光绪二十八年(1902)土地税不再征收实物,漕运基本停止后逐渐废弃。 德州十二连营 “营”就是兵营,驻军的地方,德州城里主要有四个“营”。 大营,是目前隐匿在市直小区里面的进步街。北起勤奋街,经状元府街、新立胡同西口、德中街东口,南止平等街(今三八路)。南北走向,长400米,宽约6米。明清时期,这里是德州卫军的驻地,因此而得名。 1928年二次北伐胜利后,德州破除迷信,整顿街名,这条街改名为兴隆街。 1946年德州解放后改称进步街,一直用到现在。街上曾有著名的二针织厂,也早已消失不见了。 小营,现在叫小营胡同,依旧存在着。南北走向,北起消失的德中街,南止三八路,长213米,宽4米,上世纪七八十年代,拥挤的小街住了32户人家。明清时代,这里也是兵营之一,由于较东侧的军营小,因此得名小营。民国期间,改名为建设街,1946年德州解放后,这条街合并到市府街,35年后,这条街重新以小营胡同的面目出现。 南营,东西走向,西起迎宾路,东止马市街,长450米,宽3米。南营得名于靖难之役期间,文革期间曾名星火街。 新营,大体位于南龙国际花园位置,明清时期因驻有兵营而得名。民国时期,兵营废弃,逐渐成为土丘,低处形成大片的海子,随着时间的推移,新营之后分化成两条街道。一条是目前的建新街,南北走向,北起青年路,穿新桥街,南止天衢路,长450米,宽10米。1959年,用扒南城墙的砖,在这里修建跃进街小区,有1000多间平房,是德州市第一批大规模集中性居民住房。 1967年文化大革命中改为建新街。另外一条是已经消失在南龙国际花园里的新桥街,当年小区建设期间,拆迁难度最大的就是这条路东口两侧的房屋。新桥街东西走向,西起德州监狱办公楼,穿建新街、广安胡同北口,东止新湖路,长427米,宽10米,1970年开街前,这一段是沿海子曲折而行的小路,开街后,由于街道中部有一座新桥,得名新桥街,是老居民区。 德州城外,沿着运河修建的,就是德州最著名十二连营, 又称十二连城。北起边家营,南到张庄,西依运河,东抵长庄王家道口,南北长约5公里,东西宽约2.5公里,《德县志》记载,“德州城北二里许,土垒十二所,周方数里,绵亘连峙”。 明建文元年(1399)3月,刚刚做了皇帝的朱元璋之孙朱允炆决定削藩,都督韩观屯兵德州,防止藩镇兵变。同年8月,燕王朱棣起兵,历时4年的“靖难之役”爆发。为保护粮仓和战略需要,据乾隆《德州志》记载:“都督韩观筑十二连城于卫城北,以护北厂仓储”,此为历史上著名的“十二连营”。田雯在《长河志籍考》载诗:“连城城北十二营,村墟草木皆甲兵,当年靖难戎作马,旌旗斜卷安陵郭。五十万师自南来,方山之麓扫秋箨,荞花豆叶争秋风,平芜近落战场上。 ” 十二连营各营情况大体如下: 边家营,在十二连营的最北面,西南方向为哨马营。城为正方形,土筑城垣,横贯城中央的大道将城分成两半,边家营只有东西墙,无南北墙,故名“半边营”。两面城壁外侧各有马面4个,中部有一门。 哨马营,在二屯镇政府的西北2公里附近,运河东岸,地处十二连营前哨,因此而得名。城垣呈南北向长方形,夯土所筑,设有三门,外有护城壕沟,残基已坍成断续的土墙,目前是市里的蔬菜基地之一。 鲍家营,在最南端,位于张庄村西北处,西南距卫城1公里,城为东西向长方形,夯土筑城墙,城壁外侧各有马面4个,中部有一门和瓮城。 王家营,在鲍家营东北,坐落于现齿轮厂东。城为正方形,夯土筑城墙,有四个营门。 夏家营,位于原园林一场西南角。城为正方形,夯土筑城墙,城壁外侧各有马面4个,中部设有一门。 肖家营,位于现齿轮厂西北角,夯土筑城墙,呈正方形,开辟四门。 顾家营,在肖家营西北、老虎仓东岸。沿河向西偏南距运河宋家渡口2公里,城略呈南北向长方形,夯土筑城墙,四面墙壁各有马面数个,中部各辟一门。 何家营,位于西长庄以南,居诸营中间。城垣为长方形,由夯土所筑,四面各有马面4个,中设一门,城内北端,可见一方形大土台,此台基为胶泥、红土,高约7米左右,为烽火台,故又称“大营台子”。 瞿家营,位置最靠东,位于长庄的王家道口北首,过慧家桥向西的小河北侧,东西向长方形,夯土筑城墙,设三门,因当时破坏严重,部分开垦成耕地,故又称“营圈”。 白贺营,坐落在索庄村东南角,与瞿家营相邻。城垣略呈正方形,四面由夯土筑成,开辟三门,每道墙外都挖有壕沟。 钱家营,位于索庄村东北部。城为正方形,板筑城垣,四面中部各有一门,每面城壁各有马面数个,墙外挖有城壕。 陈家营。在哨马营的东南处,长方形,东西向,由夯土筑成,设有三个门,建有瓮城,城外环绕壕沟,城墙的南侧,与闸子村的小河北侧相连。 1977年11月,哨马营的村民在村南修筑水渠的时候,挖出铜火铳3件,火炮1件,后又陆续在附近的村庄和废品回收公司搜集到铜火铳7件,火炮3件,均保存完好,目前珍藏在市博物馆的三号展厅。其中一件铜火铳长31公分,口径2公分,重1.75公斤,铸有阴刻铭文两处:“福州右卫军器局监造官镇抚侯成吏詹伯进教师郑子刚习学军匠陈仲卿等”“洪武十年月日造三斤五两”,铭文准确记录了武器铸造的时间、地点、重量和工匠,为研究明代历史和古代兵器发展提供了重要实物资料。 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·仓和营:烙印深刻的德州地名符号

|

本文所在版面

【第 06 版:往事】

|

|