|

桑梓情深新闻人

——记大众日报社原副总编辑、省老新闻工作者协会副会长于冠深

作者:尹滨刘平

于冠深(右)与本报记者合影。

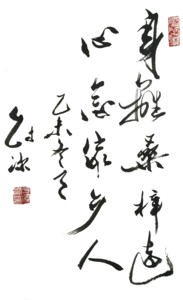

于冠深为本报题词。 1月18日上午,在济南市环山路大众日报社家属院一栋普通民宅里,记者见到了本期采访嘉宾——大众日报社原副总编辑于冠深。于老家中明净素雅、翰墨飘香,大书柜里满满当当,墙壁上悬有多幅书画作品,其中不乏自己的创作。见到家乡来人,于老亲切地嘘寒问暖。 作为握了一辈子笔杆的新闻工作者,于冠深退休后笔耕不辍,除撰写散文、随笔外,还应邀作唐诗欣赏、弘扬国学的文章。10多年来,他出版和结集《苔痕上阶》《草色入帘》《草色遥看》《诗话论语》《蓊斋深语》《蓊斋赏诗》等多部著作。 清寒农家子,求学志不挠 1940年,于冠深出生在禹城市徒骇河畔一个名为于庄的村落,祖辈父辈都是农民,家境虽然清贫,倒也和睦温馨。 于冠深5岁时,父亲把他送到了附近的白塔寺小学读书。“那时的白塔寺小学,还不是共产党办的学校。没上几天,八路军来了,这所学校就关门了。”不久,于冠深去解放后的王李庄小学读书。时间不长,王李庄小学也搬到白塔寺去了。 1953年,于冠深小学毕业,考初中时受挫。他就一考再考,1955年,终于走进了禹城一中的大门。 在禹城一中上学时,因为家庭经济拮据,于冠深从家带干粮在食堂“打半厨”,时或饥肠辘辘。读初三时,他于寒假期间学习编席。因嫌一趟又一趟地请教别人麻烦,就把铺在床上的席子扯下,看着席子的纹理琢磨,竟然学会了。父亲叹着气对他说:“家里实在困难,既然学会了编席,就帮家里一把,学不要上了。”整整一个下午,于冠深一面编席,一面不住地掉泪。开学的日子到了,他到学校退学。老师说:“退了学你能帮家里干什么? ”“编席。 ”“那你到学校里来编。”这样,学校里就有了个推着苇子上学,利用课余时间编席的学生。 1958年初中毕业后,禹城的几家工厂到学校招人。于冠深应招到棉花加工厂当了学徒工。一个多月后,在风起云涌的“大跃进”浪潮中,家乡成立了人民公社,社员们敞开肚皮吃饱饭。许多中等专业技术学校第二次招生,学校管吃管住包分配,没有了后顾之忧的于冠深便毅然从工厂辞职,到刚成立不久的禹城师范学校就读。 上了3年师范,于冠深被分配到禹城一中教导处当教务员,干收发文印工作。在这里,他与一中教师赵振梅相识相知,并于1963年初结婚。婚后,于冠深还是希望上学,妻子对此大力支持。 1963年暑期,于冠深如愿以偿,考入山东师范学院中文系。他说:“人生的曲线是偶然性与必然性相合,很感谢命运垂青。 ” 报社当编辑,熬夜写社论 在禹城师范时,于冠深就喜欢作诗、写文章,时常往报社投稿且小有斩获。 1967年临近大学毕业时,他到大众日报社帮助工作,在言论组当评论员写社论。一年后,被正式分配到该社工作。“当时,差不多每天晚上8点,言论组的同志就到会议室听中央人民广播电台的新闻广播,然后拟题撰写社论,多数情况是两个人或三个人合作,往往写到半夜。 ”于冠深说,他进言论组的当天晚上,就被派跟其他两位同志一块合作撰写社论。第二天一早,他写在稿纸上的文字居然也变成了报纸上的铅字。 时值文化大革命的高潮。在尔后的日子里,那些当初所写的社论,成为被批判的靶的。 1970年8月,于冠深到解放军某部“五七”农场接受再教育锻炼。“在农场锻炼时,种稻子,识稗子,修盐田,拉磙子。”于冠深回忆,一年零四个月下来,一个总的感觉是,以后无论什么苦和累的活计,好像都能够对付了。锻炼结束后于冠深回到报社,先是在政治军事部,在家当编辑,出发当记者,再后来是当专职评论员,“舆论吹号角,高唱改革调。 ” 创刊办晚报,叫卖城南门 1987年下半年,报社领导委派于冠深任筹备组组长,筹备创办全省第一家晚报——《齐鲁晚报》。这时,他患胃病,瘦骨嶙峋,又感到没有办晚报的经验,实在不愿担承,一再推辞。“但报社领导不允,我只好勉为其难。当时省里主要领导同志指示,‘晚报一定要办好,办不好不如不办。 ’”于冠深说,无论什么事情,做到水平一般不难,求好就不容易了。他那时的确承受着不小的压力。不过,当横下心来要干的时候,压力就变成了动力。 起草方案、设计栏目、抽调人员……经过近半年的筹备,1988年元旦,《齐鲁晚报》创刊号出来了。到底行不行?于冠深心怀忐忑,便亲自带人到济南老城南门外卖报。两个小时的工夫,200份报纸卖光。“报纸很受欢迎,可谓喜出望外。 ”于冠深说,回忆这段日子时,他会想起自己说过的这样一句话:“晚报也是报,有么不得了。大家齐努力,不信办不好。 ”“当时报纸上没有广告,经费非常缺乏。 ”发行不走邮局,就靠散户叫卖。“一到下午晚报印出来的时候,早就等在报社门外的卖报人,争先恐后,呼啦啦蜂拥而至。在我看来,不啻一道动人的风景。但也人啧有烦言。 ”于冠深这样回忆。 再有,记者编辑都很年轻,难免出现这样那样的错误。“不想出错,力避出错,一旦出错,由衷检讨,接受教训,改进工作。 ”于冠深说,“所谓创业维艰。不过,正因创业难,才有成就感。 ” 1990年,于冠深奉调到《大众日报》理论评论部任主任。“至今印象深刻的是接二连三地写系列评论,少则五六篇,多则十几篇。”得到当时省委领导的好评。“作为一介报人,”他说,“我在岗的时候,大体说来,做了两件事情:一是跟大伙一起创办《齐鲁晚报》,二是当评论员写评论。 ” 1993年,于冠深任大众日报社副总编辑,分管理论评论部、文艺部、新闻研究所等部门。他说:“评论的实质是见识。 ”按照这样的理解,他致力于培养报社的评论人才。 画景是心景,乡情是亲情 2002年,于冠深退休。“人生幸福有一端,能从忙里偷出闲。老来更知幸福事,闲中偷忙乐无边。 ”他在退休后依然忙忙碌碌,“乐而忘忧亦忘老,恨不裕如怨时间”。 于冠深说,他有一个爱好:喜作打油诗。当然也不光作打油诗。“老来与世无争,只跟时光比慢。放缓生活节奏,仿佛花间漫步。又像雕塑生活,每一天都过成艺术。自己做自己的赏客,不时会心一笑。 ”由此可见他的心态。 作为新闻战线上的工作者,于冠深曾为家乡的宣传工作付出自己的心力,随着年龄的增长,他的思乡之情愈益浓厚。他根据自己的青春记忆,写了一本名为《桑梓记忆》的书,书中对本村的人文与地理风貌,特别是对村里每户人家的家庭成员等有关情况,加以具体描述,还在每户人家的文字后面,打油一首作结。 在于冠深家的客厅里,有一幅题为《故乡雪景》的画引人注目:树林,民居,河流,小船,大地万物被大雪覆盖,迷离朦胧,若隐若现。他为这幅画配诗一首,曰:“日读思乡诗,夜做回乡梦。画景是心景,乡情是亲情。 ” 得知记者来访,于冠深特为“德行天下”栏目打油一首:“天南地北德州人,乡土育苗恩情深。绿叶红花开四方,当记脚底桑梓根。 ”表达了对家乡的深深眷恋。 个人简介 于冠深,1940年 6月生,山东禹城人,大众报业集团退休干部,高级编辑。 1967年毕业于山东师范学院中文系,历任《大众日报》编辑、专辑评论员,文艺部副主任兼《时代生活报》副主编,《齐鲁晚报》第一任总编辑,《大众日报》理论评论部主任、副总编辑。享受国务院政府特殊津贴。曾被评为山东省拔尖人才,现任山东省老新闻工作者协会副会长。 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·桑梓情深新闻人

|

本文所在版面

【第 02 版:人物】

|

|