|

第一章 边区来了八路军

作者:未完待续

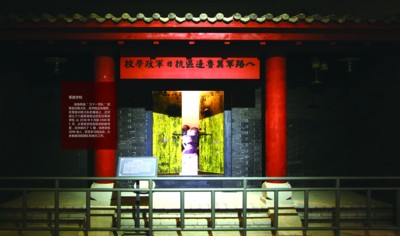

冀鲁边区纪念馆内的军政学校模型

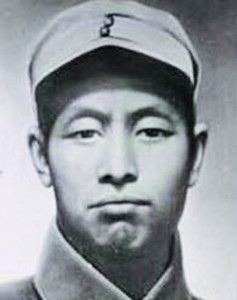

“挺纵”政治部主任、军政学校校长符竹庭

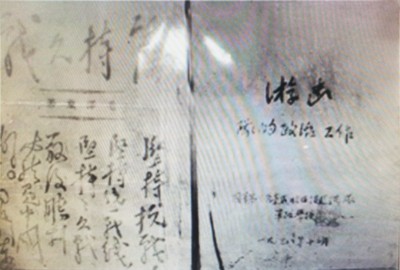

军政学校学生使用的教材 冀鲁边区的“黄埔军校”

|

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·第一章 边区来了八路军

|

本文所在版面

【第 08 版:纪念抗战胜利70周年】

|

|