|

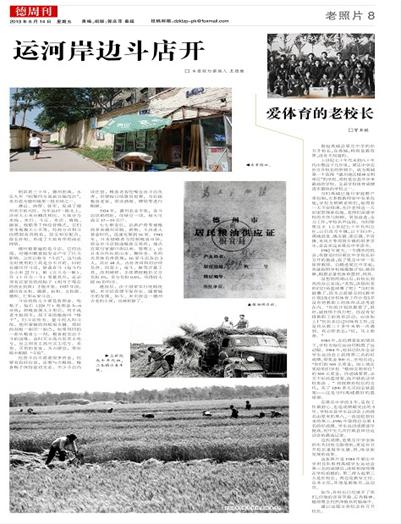

运河岸边斗店开

米市街口。

粮油供应证。

上世纪九十年代初,二屯镇小麦丰收。

1981年,闸子村社员收麦子。 漕运、商贾、驻军,促成了德州米市的兴旺。当年运河一路北上,沿岸大小米市鳞次栉比。大体分为米栈、米行、斗庄、米店、堆栈、掮客、栈船等7种经营模式,它们资本规模大小不等,经商方式和习俗惯制各具特色,却又相互配合,取长补短,形成了大致有序的商业网络。 德州最普遍的是斗店。它的出现,对德州粮食批发业产生了巨大影响。之所以称为 “斗店”,这与成交时使用的工具是分不开的。旧时在德州开斗店,除备有斗 (每斗约合小米22斤)、斛 (五斗为一斛)、升 (十升为一斗)等量具外,还必须有官家发给的帖子 (相当于现在的营业执照)才能开张。 1937年前,德州有永和、德源、裕和、义和源、德和、仁和6家斗店。 斗店的收入主要是收佣金、吃格子。每石 (220斤)收佣金5—6分钱;将粮食倒入斗里后,用手或者木板刮平,刮下来的粮食叫 “格子”,归斗店所有。量斗的人叫斗倌,他所掌握的刮板很关键。那时的刮板一面凹一面凸,如果用凹的一面从粮食上一刮,粮食就突出于斗的边缘,这时买主高兴而卖主吃亏,反之则卖主高兴买主吃亏。卖货、买货的老客,为占便宜,常在暗中贿赂 “斗倌”。 经营斗店不需要很多资金,但要有良好信誉,还要与大粮栈、粮食贩子保持密切关系。不少斗店内设住宿,粮食老客吃喝全由斗店负责,但要按日结算房饭费,为拉拢粮食老客,常设酒席、牌局等进行贿赂。 1934年,德州农业丰收,各斗店供销两旺,仅绿豆一项,每天可成交17—19万斤。 七七事变后,京津沪青等地粮商多来德州采购、销售,斗店进入黄金时代,迅速发展到16家。 1943年,日本侵略者为控制粮食市场,将全市斗店组成粮食交易所,地点在原马家溜口街以南。管理上,由日本合作社的山本、魏传尧、李西光具体负责管理; 16家斗店各出3人,共计48人,由孙芳田和刘宗祥负责。经营上,废斗、斛等计量工具,改用磅秤。手续费按粮价买方负担1%,卖方负担0.5%,所得收入按16份均分。 建国后,由于国家实行统购统销,米市经营便不复存在。随着城市的发展,如今,米市街这一德州古老的小街,也被拆除了。 □本报特约撰稿人 王德胜 |

|

更多>>

|

|

|

|

本文所在版面导航

·运河岸边斗店开

|

本文所在版面

【第 08 版:老照片】

|

|